Eine radikale Stimme des queeren Kinos

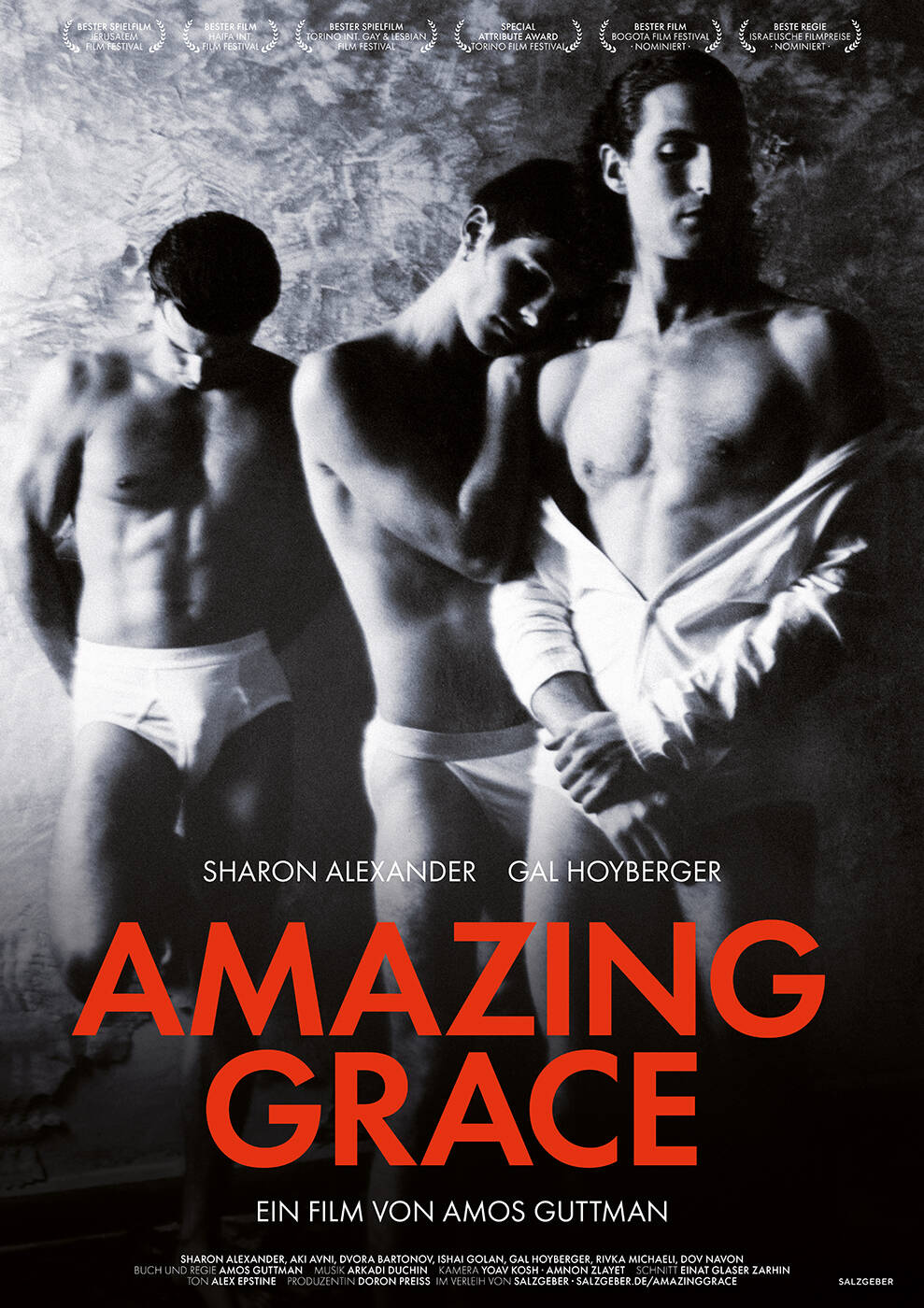

Amos Guttman ist ein Pionier des queeren israelischen Films. Nun kommt sein letztes Werk, das 1992 uraufgeführte Aidsdrama „Amazing Grace“, neu ins Kino – begleitet von einer Dokumentation über Guttmans viel zu kurzes und doch sehr produktives Leben.

Dass es „Amazing Grace“, Amos Guttmans vierten und letzten Spielfilm, überhaupt gibt, ist der Beharrlichkeit des israelischen Filmemachers geschuldet. Nachdem „Himmo, King of Jerusalem“ 1989 von der Kritik verrissen und vom Publikum gemieden wurde, hatte Guttman mit dem Filmemachen eigentlich abgeschlossen. Und dies, obwohl das Kino seit Jugendtagen sein Traum und seine Zuflucht war. Hier fand er Gegenwelten zu den eigenen Erfahrungen: eines aus Rumänien eingewanderten Kindes, das sich in der neuen Heimat Israel nicht aufgenommen fühlte, von Mitschüler*innen gemobbt wurde und sich für sein schwules Begehren schämte. Doch als Guttman Anfang der 1990er-Jahre seine Aids-Diagnose erhielt, blieb ihm nichts anderes übrig, als diese Erfahrung in einem Film zu verarbeiten.

Seine Erkrankung hielt er geheim. Er wusste, dass ihm nur noch wenig Zeit blieb, und so legte er all seine Kraft und Energie in die Dreharbeiten und die Postproduktion. In der Dokumentation „Taboo“ über Amos Guttman sind Seiten aus seinem Terminkalender dieser Lebensphase zu sehen. Dort gibt es kein Privatleben mehr, nur noch Arbeits- und Kliniktermine sowie tagebuchartige Sätze, die deutlich machen, wie sehr ihm dieser von der Krankheit diktierte Endspurt bewusst war.

Auf internationalen Festivals – wie bei den Filmfestspielen in Berlin 1992 – wurde Guttman für „Amazing Grace“ gefeiert. In seiner Heimat waren die Reaktionen hingegen zunächst verhalten. Denn auch wenn es im Film nie ausgesprochen wird, ist „Amazing Grace“ im Kern auch ein Film über HIV und Aids. Ein Thema, das in Israel zu dieser Zeit ebenso tabuisiert war wie Homosexualität. Dass queere Lebensweisen gesellschaftlich anerkannt würden und beim Tel Aviv Pride Hunderttausende durch die Straßen ziehen sollten, lag noch einige Jahre in der Zukunft. Mit „Amazing Grace“ wurde Guttman damit erneut zum Pionier des israelischen Kinos: Schon sein Erstling „Drifting“ von 1983 war der erste queere Film des Landes.

Dabei verstand sich Guttman nicht als „schwuler Filmemacher“ oder gar als dogmatisch, sondern schlicht als Regisseur, der zufällig schwul war – auch wenn Homosexualität in fast all seinen Filmen thematisiert wurde.

Eine unerfüllt bleibende Liebesgeschichte voller Tabus

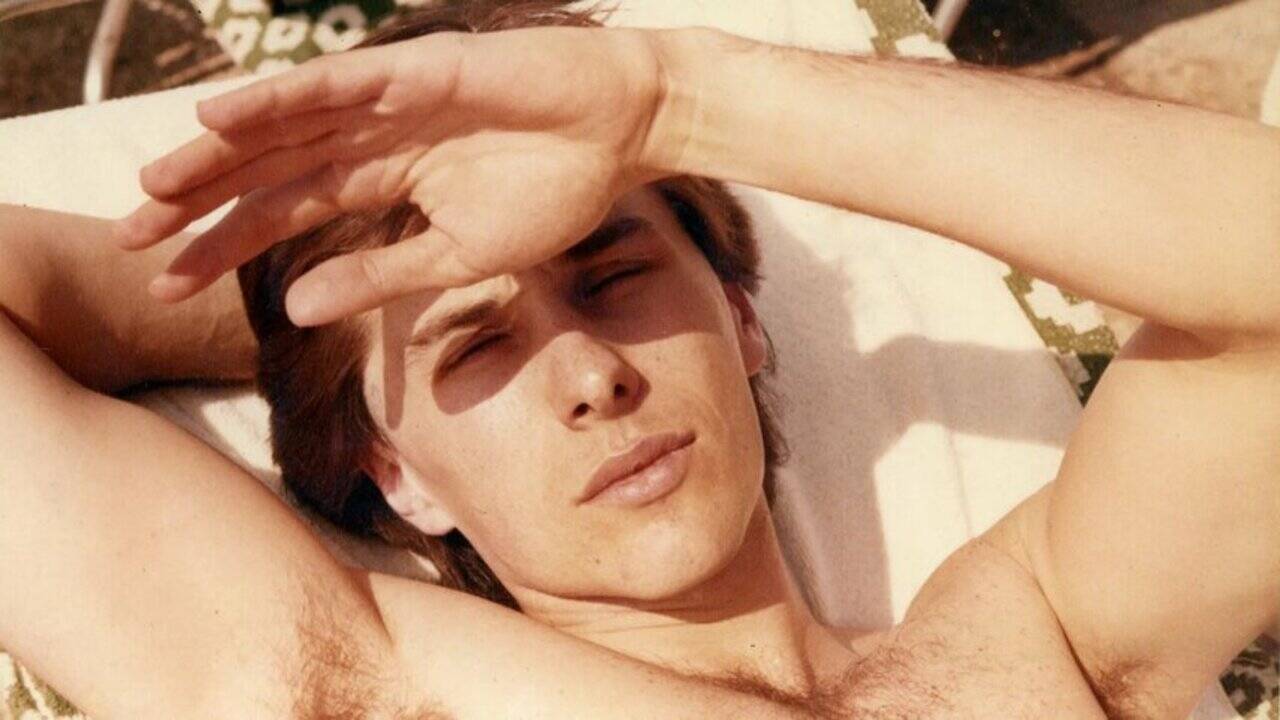

Die zentrale Figur in „Amazing Grace“ ist der 18-jährige Kinderbetreuer Jonathan (Gal Hoyberger), der mitten in einer Lebenskrise steckt. Sein Lover Miki (Aki Avni), der seinen Wunsch nach einer monogamen, festen Beziehung nicht teilte, hat sich gerade einen neuen Partner geangelt und ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Jonathan hat zudem eine selbstsüchtige Mutter, die auch noch seine Arbeitgeberin ist und ihm das Leben schwer macht. Da begegnet Jonathan Thomas (Sharon Alexander), der aus New York zu seiner in der Nachbarschaft lebenden Familie zurückgekehrt ist. Jonathan ist von diesem gutaussehenden Heimkehrer fasziniert – vielleicht, weil er den Mut aufgebracht hatte, in den USA den Traum einer Musikerkarriere zu verfolgen, aber auch wegen der Aura des in sich gekehrten Einzelgängers. Dass Thomas zurückgekehrt ist, um Abschied zu nehmen, will selbst seine Mutter nicht wahrhaben. Dass er ständig Tabletten schluckt, sich mühsam die Treppen hinaufquält und schnell erschöpft ist, entgeht ihr in ihrer Selbstbezogenheit. Sie sorgt sich einzig darum, dass ihr Sohn ihr wohl keine Enkelkinder mehr schenken wird.

„Amazing Grace“ wurde Guttmans künstlerisches Vermächtnis. In den Figuren Jonathans und Thomas’ verdichtete er eigene Erfahrungen: die Suche nach Nähe, die Einsamkeit in einer feindseligen Umgebung, die Angst vor dem frühen Tod. Das Tabu, über Aids zu sprechen, war nicht nur gesellschaftlich, sondern auch privat spürbar.

Thomas’ Krankheit wird im Film bis zuletzt nicht benannt, sie vermittelt sich mit jedem Blick und jeder Geste. Nur Thomas und die Zuschauer*innen wissen, dass die zarten Bande, die sich zwischen ihm und Jonathan entwickelt, nicht von Dauer sein werden, und dass Jonathan nicht, wie er insgeheim hofft, sein „Mann fürs Leben“ sein wird.

Doch Guttmans Film bleibt nicht bei der unerfüllten Lovestory oder bei Thomas’ vergeblichem Abschiednehmen stehen. Innerhalb der Familien der beiden Männer schwelen gleich eine ganze Reihe, von gesellschaftlichen Tabus, von Schweigen, Verschweigen und Verstummen geprägte Konflikte, wie die zwischen Holocaust-Überlebenden und deren Nachkommen.

In den stärksten Szenen wirken die Dialoge wie ein Echo auf Thomas’ Lebenssituation – auf sein Ringen mit dem nahenden Tod, der Scham, sich zu offenbaren, und der Erkenntnis, dass er nicht mit Verständnis rechnen kann.

Guttman hinterließ eine große Leerstelle

Ähnlich arbeitet auch Shauly Melamed in seiner Dokumentation „Taboo“. Gleich zu Beginn schneidet er in schneller Folge Szenen aus Guttmans Filmen mit Statements des Regisseurs und mit entlarvenden Interviewfragen engstirniger Filmjournalist*innen gegeneinander. Zu Lebzeiten wurde Guttman auf einen Filmemacher reduziert, der sich mit „ungewöhnlichem sexuellen und sozialem Verhalten“ beschäftige. Homosexualität wurde dabei eindimensional auf Sex reduziert. Und Guttman selbst? Er erklärte stolz „unbürgerliche Filme“ zu drehen, die eher im Ausland ihr Publikum fanden als im konservativen Israel.

Shauly Melamed wurde 1993, im Jahr von Guttmans Tod, geboren und konnte seinen berühmten Kollegen natürlich nie kennenlernen. Doch sein Dokumentarfilm macht deutlich, wie groß die Lücke ist, die Guttman hinterließ. Mit einer beeindruckenden Auswahl an Archivaufnahmen, Filmausschnitten und einem bislang unveröffentlichten Interview, das Guttmans Assistentin Anat Dotan kurz vor dessen Tod aufnahm, gelingt es Melamed, die herausragende Bedeutung Guttmans für das israelische und das queere Kino zu vermitteln. Wer Guttmans Filme nie gesehen hat, lernt sie hier gewissermaßen im Schnelldurchlauf kennen und erfährt durch Interviews mit seiner Schwester, Mitarbeitenden und seinem letzten Lebensgefährten ein vielschichtiges Bild seiner Persönlichkeit und seiner viel zu kurzen Karriere.

Die letzten Szenen zeigen den von der Krankheit gezeichneten und vom Gespräch erschöpften Guttman, der sich auf dem Sofa ausruht. Aus dem Off ist eine Sterbeszene aus seinem letzten, unvollendeten Filmprojekt zu hören, einer Leinwandadaption von Jean Genets Roman „Notre-Dame des Fleurs“. Man mag sich kaum vorstellen, welche Filme Guttman uns noch hätte schenken können, wäre die HIV-Kombinationstherapie rechtzeitig für ihn gekommen. „Taboo“ macht deutlich, wie groß die Leerstelle ist, die er hinterließ. Und doch ist sein Einfluss spürbar: Regisseure wie Eytan Fox („Yossi & Jagger“) oder Tomer Heymann („Paper Dolls“) arbeiten heute mit einer Selbstverständlichkeit an queeren Themen, die ohne Guttmans Pionierarbeit kaum denkbar wäre.

„Amazing Grace“, Regie und Buch: Amos Guttman, Israel 1992, 99 Minuten, hebräische Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

„Taboo: Amos Guttman“ (Szenenfoto rechts) , Regie: Shauly Melamed, Israel 2024, 78 Minuten, hebräische Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Beide Filme erscheinen am 30. Oktober zunächst im Salzgeber Club; am 27. November dann als VoD auf anderen Plattformen und als DVD im Handel. Die „Amazing Grace“-DVD enthält „Taboo“ als Extra. Anlässlich des Welt-Aids-Tages sind in verschiedenen Städten Kinovorführungen geplant.

Diesen Beitrag teilen