„Der Zyklus ist die Basis unserer Gesellschaft“

Die Gesellschaft zeigt auf Frauen, die vermeintlich schlecht gelaunt seien, weil sie PMS haben. „Absurd“ findet das Mandy Mangler – wie so viele Vorurteile und falsche Vorstellungen, die mit Frauengesundheit und Sexualität zu tun haben. Als Jugendliche arbeitete sie ehrenamtlich für die Aidshilfe, heute leitet die Gynäkologin zwei Kliniken in Berlin und ist Professorin für Frauengesundheit und Geburtshilfe an der Evangelischen Hochschule. Mit dem Podcast „Gyncast“ und „Das große Gynbuch“ klärt sie über tabuisierte Themen auf und will Menschen dabei unterstützen, ihren Körper besser kennen- und lieben zu lernen.

Im Interview fordert sie eine geschlechtergerechte Medizin sowie die Abkehr von patriarchalen Strukturen und den kulturell verankerten Vorstellungen, dass Frauen nicht nur immer sexuell verfügbar, sondern auch stets „happy und nett“ sein sollen.

Eine Ihrer Podcast-Folgen heißt „Wann gibt es Gynäkologie endlich auch für Frauen?“. Was meinen Sie damit?

Medizin war lange Zeit ein Männerclub. Erst seit 100 Jahren dürfen auch Frauen Medizin studieren. Das hinterlässt Spuren, weil wir immer noch oft von männlichen Patienten ausgehen und einen männlichen Blick auf Medizin haben. Führungspositionen in der deutschen Universitätsmedizin sind nach einer Erhebung des Deutschen Ärztinnenbundes zu 87 Prozent von Männern besetzt.

Die Perspektive von Frauen, besonders auf Frauenerkrankungen und alles, was mit Zyklus und Unterschiedlichkeit zwischen Männern und Frauen zu tun hat, haben wir noch nicht verinnerlicht. Männliche Ärzte haben oft gesagt: Frauen sind wie Männer, nur körperlich kleiner. Das stimmt nicht. Männer und Frauen sind medizinisch grundsätzlich verschieden – in Bezug auf das Immunsystem, in Bezug auf den gesamten Körper, zum Beispiel Genetik und Hormone. Deswegen ist es so wichtig, die Gender-Medizin zu haben, was eigentlich nur ein anderer Begriff für individualisierte Medizin ist. Das wird an den meisten Universitäten noch gar nicht gelehrt.

Nun könnte man entgegnen: Gerade die Gynäkologie ist doch auf den weiblichen Körper spezialisiert. Inwiefern finden sich auch dort patriarchale Strukturen?

Leider ist auch die Gynäkologie lange Zeit von Männern geprägt gewesen. Im Berufsverband sind fünf Männer und eine Frau im Vorstand. Da muss man sich besorgt fragen, warum das so ist. Wir haben eine Fachrichtung, in der 77 Prozent der Ärzt*innen Frauen sind, aber die diejenigen, die die Spielregeln machen, sind Männer. Das beeinflusst die Gynäkologie – bei Endometriose, bei Schwangerschaftsabbrüchen, beim Thema Sexualität und so weiter.

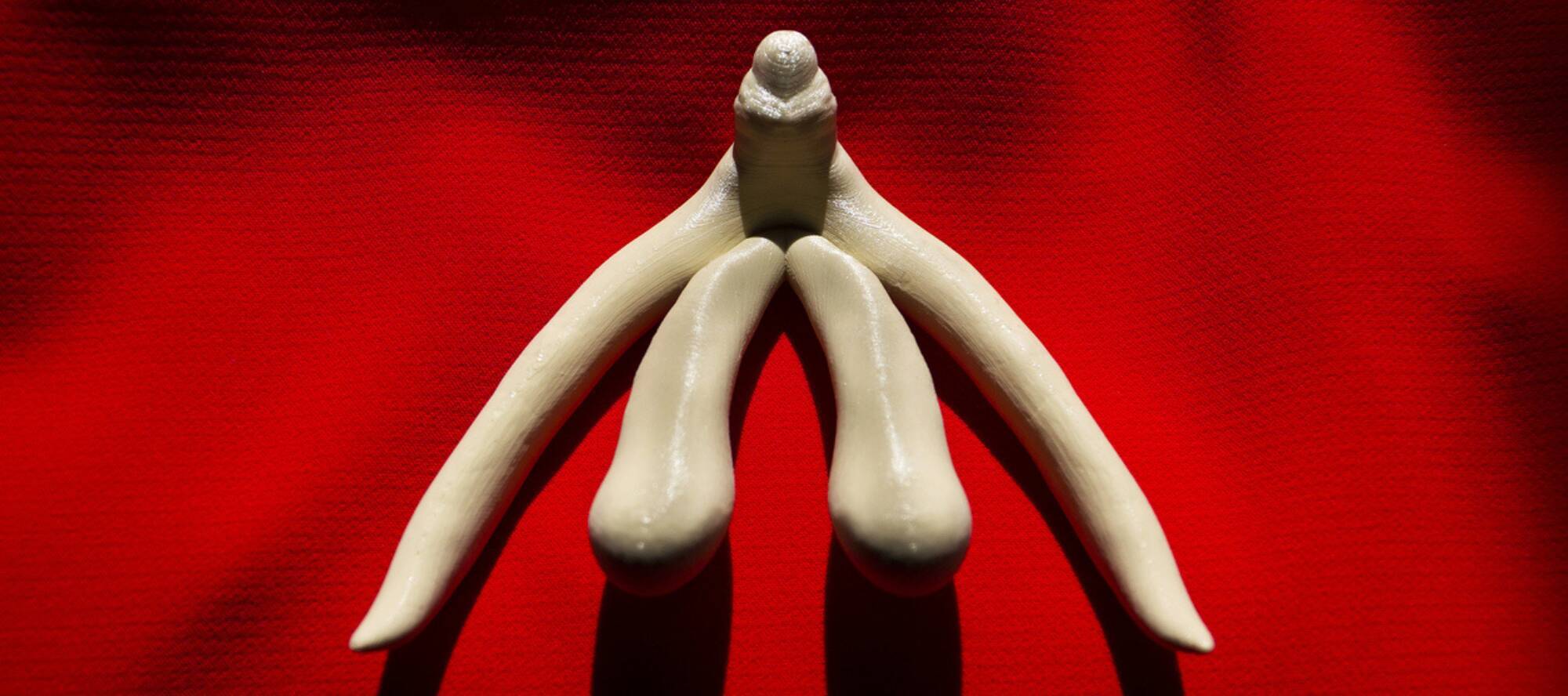

Das hat zum Beispiel früher zu einer Phase in der Geburtshilfe geführt, die sehr mechanistisch und zum Teil entmenschlicht war. Eine weitere Folge ist, dass wir Frauenerkrankungen zwar kennen, aber zum großen Teil nicht so ernst genommen haben. Wir haben immer noch keine Diagnosemöglichkeit für Endometriose. Das Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) kennen die meisten Menschen überhaupt nicht, obwohl es wie Endometriose etwa zehn Prozent der Frauen betrifft. Die Gynäkologie ist ein Gebiet, in die wenig Forschungsgelder geflossen sind. Der weibliche Blick auf Erkrankungen, Sexualität oder sogar Anatomie spielte kaum eine Rolle. Die Klitoris wurde in der Medizin regelrecht „geghostet“. Das wäre eher nicht passiert, wenn Frauen die Spielregeln in der Gynäkologie mitbestimmt hätten.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass es in Aufklärungsbögen für OPs bis vor Kurzem die Klitoris gar nicht verzeichnet war?

Ja. Als wir uns für den Podcast mit dem Thema Klitoris beschäftigt haben, waren wir richtig geschockt. Man kann Ärzt*in oder Gynäkolog*in sein, ohne dass man die Klitoris verstanden hat. Es gibt Menschen, die an der Vulva operieren, aber die Anatomie der Klitoris nicht kennen. Das wird nicht gelehrt, weder im Studium noch in der Fachärzt*innen-Weiterbildung. Man muss es sich selbst beibringen.

Es gab Aufklärungsbögen für gynäkologische Operationen in deutschen Krankenhäusern, auf denen das weibliche Becken ohne Klitoris abgebildet war. Ich habe dann dafür gekämpft, dass sich das ändert. Inzwischen werden OP-Aufklärungsbögen benutzt, in denen die Klitoris eingezeichnet ist. Das ist wichtig für die Patient*innen. Nur Patient*innen und Operateur*innen, die die Klitoris klar verstanden haben, können an der Vulva und im Becken sensibel operieren.

Mandy ManglerEigentlich dürften Forschungsprojekte nur dann unterstützt werden, wenn sie Gender-Aspekte berücksichtigen. Das würde Männern wie Frauen zugutekommen, weil eine individualisierte Medizin besser als eine generalisierte ist.

Frauen sind in medizinische Studien nach wie vor häufig unterrepräsentiert – auch in der Forschung zu HIV-Medikamenten. Warum ist das so?

Es gibt keine Verpflichtung, zu gleichen Teilen Männer und Frauen als Proband*innen zu einzubinden. Man kann heute immer noch Studien zu Herzinfarkten mit 70 Prozent männlichen Probanden machen. Das ist dann halt so und es wird gesagt: „Das mit dem Zyklus, das ist ja alles kompliziert, das können wir gar nicht berücksichtigen, da müssten wir viel zu viel Daten erheben.“ Ich finde: Eigentlich dürften Forschungsprojekte nur dann unterstützt werden, wenn sie Gender-Aspekte berücksichtigen. Das würde Männern wie Frauen zugutekommen, weil eine individualisierte Medizin besser als eine generalisierte ist.

Welche Folgen kann es haben, wenn Frauen als Studienteilnehmende unterrepräsentiert sind?

Das führt zum Beispiel dazu, dass Frauen und Männer die gleiche Dosierung von Medikamenten bekommen, was häufig falsch ist. Bei vielen Themen gibt es zu wenig Wissen in Bezug auf Frauen. Sie bekommen weniger Schmerzmittel als Männer, sie sterben häufiger an Herzinfarkt, sie werden weniger oft wiederbelebt. Es wird weniger oft erkannt, wenn Frauen eine Sepsis, also eine Blutvergiftung haben. Die Medikamente, die man dann gibt, wirken bei Frauen oft anders. Deswegen sterben Frauen häufiger daran. Neulich wurde eine Studie veröffentlicht, die gezeigt hat, dass Chemotherapie in den verschiedenen Phasen des Zyklus‘ unterschiedlich wirkt. Das ist logisch, aber man wusste es bisher nicht, weil man es nicht untersucht hat.

Sie sagen, selbst Gynäkolog*innen wissen oft zu wenig – beispielsweise über die Klitoris. Wie sollen dann Nichtmediziner*innen über den eigenen Körper Bescheid wissen? In welchen Bereichen mangelt es an Wissen?

Das geht in den Schulen mit Biologiebüchern los, in denen ein kleiner weiblicher und ein kleiner männlicher Mensch abgebildet sind – und da steht dann „Penis“ und „Scheide“ daneben. Uns wird vermittelt, dass die Vagina unser Sexualorgan ist. Unser Sexualorgan ist aber die Klitoris. Die Scheide ist nur das, wo der Penis reingesteckt wird. Das hat aber nichts mit weiblicher Lust zu tun. Es ist schwer, so etwas wieder zu verlernen, wenn man es schon in der Schule so vermittelt bekommt.

Ihr Gynbuch ist eine Einladung, den eigenen Körper besser kennenzulernen. Wo sehen Sie – abgesehen von der Rolle der Klitoris – Informationsdefizite?

Neben der Informationslücke zur weiblichen Anatomie gibt es zu wenig Wissen zu allem, was den Zyklus betrifft. Es wird uns Frauen vermittelt, dass die Menstruation und alles, was dazu gehört, etwas Privates sei. Das ist aber nichts Privates, der Zyklus ist die Basis unserer Gesellschaft. Ohne ihn wären wir alle nicht geboren worden. Deswegen müssen wir uns als Gesellschaft damit beschäftigen. Wir fürchten uns vor starken Frauen, weil sie eine existenzielle Bedrohung für Männer sind, die lange Zeit die Stärkeren waren.

Zum Thema Zyklus gehört auch das Prämenstruelle Syndrom (PMS), das oft als etwas Negatives und Störendes betrachtet wird. Welche Herangehensweise wählen Sie?

Manche Menschen haben schweres PMS, das nennt man dann PMDS, also Prämenstruelle dysphorische Störung, weil es eine richtige Störung des Hormonhaushaltes ist. Das betrifft nur wenige Frauen, weniger als fünf Prozent. Es gibt aber viele, denen suggeriert wird, sie hätten PMS und das vielleicht auch selbst über sich sagen würden. Das ist stark kulturell gefärbt. PMS heißt ja, dass man in der zweiten Zyklusphase körperlich und auch mental schlechter aufgestellt ist. Körperlich sollte man in dieser zweiten Zyklusphase ein stetes Leben führen, dann geht es besser.

Als Referenz setzen wir die erste Zyklusphase an, die suggeriert, dass die Frau immer happy und nett ist und dass es nicht richtig ist, wenn sie schlecht drauf ist. Dabei fragt man sich: Sollten wir uns das als Frauen gefallen lassen? Oder können wir einen anderen Blick auf das Thema werfen?

Wir sollten uns von der Idee emanzipieren, Fröhlichkeit und Gefälligkeit als Normalzustand zu sehen?

Genau. Ich finde diese ganze Debatte krass, denn die ganzen Gefängnisse sind voller Männer. Und die Gesellschaft zeigt auf die Frauen und ihren Zyklus und sagt: „Puh, du nervst, du hast deine Tage oder PMS.“ Das ist so absurd, weil es überhaupt gar kein reales Problem ist.

Wie sieht es mit den Wechseljahren aus? Herrscht eine realistische Vorstellung davon, was diese Lebensphase bedeutet?

Eher nicht. Wechseljahre werden entweder ausgeblendet oder sie sind mit Schrecken behaftet. Dieser Schrecken lässt sich nehmen, indem man viel darüber spricht und sich auf die Fakten konzentriert. Ist es wirklich so, dass sich da etwas an der Lebensqualität ändert – oder nicht? Je weniger stigmatisierend wir mit Frauenthemen umgehen, desto mehr merken wir, dass wir damit nicht alleine sind. Deshalb hatte ich auch das Gefühl, es wäre meine Pflicht, das Gynbuch zu schreiben. Ich wollte, dass es Frauen stärkt und ihnen Kraft gibt.

Mandy ManglerJe weniger stigmatisierend wir mit Frauenthemen umgehen, desto mehr merken wir, dass wir damit nicht alleine sind. Deshalb hatte ich auch das Gefühl, es wäre meine Pflicht, das Gynbuch zu schreiben.

Mit Ihrem Buch und dem Podcast laden Sie dazu ein, sich mit weiblicher Sexualität auseinanderzusetzen. Warum ist das Thema in unserer Gesellschaft immer noch so schambehaftet?

Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Die sexuell selbstbestimmte Frau ist eine massive Bedrohung für patriarchale Strukturen, weil sie „ja“ oder „nein“ sagt zu Sexualität, Sexualpartner*innen und Fortpflanzung. Das will man eigentlich nicht. Man will eine sexuell verfügbare Frau. Deswegen gibt es schon seit Jahrhunderten Strukturen, die die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen unterbinden. Heute noch werden Frauen in weiten Teilen der Welt abgewertet, wenn sie Sex haben. Je mehr Sexualpartner*innen, desto weniger wert ist eine Frau – bei Männern ist es umgekehrt. Das ist nicht gerecht. Wir tun gut daran, Frauen zuzugestehen, dass sie selbstbestimmt mit ihrem Leben und ihrer Sexualität umgehen können.

Auch für Frauen mit HIV sind Sexualität und Reproduktion wichtige Themen. Kürzlich etwa wurden die Leitlinien zu Schwangerschaft und HIV überarbeitet. In welchen Bereichen sehen Sie weiteren Handlungsbedarf?

Frauen und HIV sowie andere sexuelle übertragbare Erkrankungen ist ein Thema, auf das man die Aufmerksamkeit stärker lenken sollte. Frauen mit HIV werden oft stigmatisiert. Es gibt Studien dazu, dass sie sogar von medizinischem Personal seltener angefasst werden. Da können wir noch viel tun. Es wird nicht genug daran gedacht, dass HIV bei Frauen auftritt, wie sie damit umgehen und wie man sie mit dieser Veränderung stärken kann.

Ich denke, wir müssen auch mehr über das Thema Verhütungsmittel für Frauen sprechen. Denn ein Problem ist die mangelnde Verwendung von Kondomen, was auch mit dieser Idee von der sexuell verfügbaren Frau zusammenhängt. Frauenkondome [Femidome] werden in Europa noch gar nicht so oft genutzt, aber sie sind eine interessante Möglichkeit, zu verhüten und sich vor der Übertragung von Krankheiten zu schützen. Außerdem wird dadurch das weibliche Mikrobiom in der Vagina und Vulva nicht gestört, das ist eine gute Sache.

Sie sagen, weibliche Selbstbestimmung werde als Bedrohung für patriarchale Strukturen wahrgenommen. Nun haben „starke Männer“ international gerade sehr viel Einfluss. In vielen Ländern und gesellschaftlichen Bereichen zeigt sich ein konservativer Backlash. Beobachten Sie das auch in der Medizin?

Leider ja, zum Beispiel bei der Besetzung von Kongressen. Noch vor drei Jahren hat man sich ein bisschen geschämt, wenn fast nur Männer als Sprecher eingeladen wurden. Das ist alles viel schamloser geworden. Man wird sogar angefeindet, wenn man einen geschlechtergerechten Blick auf die Gynäkologie einfordert.

Es herrscht wieder dieses Bild von Frauen, die ein bisschen stark, aber dabei schön unterwürfig und lenkbar sind. Hinzu kommen diese bizarre Abwertung von Gender-Medizin und von Menschen, die nicht binär sind, sowie dieses starre Festhalten an den Polen „Mann“ und „Frau“. Dabei ist es doch völlig egal, welches Organ du zwischen deinen Beinen hast. Du bist halt ein Mensch und wir sollten uns als Menschen betrachten und gerecht miteinander umgehen.

Mandy ManglerHinzu kommen diese bizarre Abwertung von Gender-Medizin und von Menschen, die nicht binär sind, sowie dieses starre Festhalten an den Polen „Mann“ und „Frau“.

Trans und nicht-binäre Personen berichten immer wieder von schlechten Erfahrungen im Gesundheitswesen. Inwiefern werden inzwischen in der Gynäkologie Bedarfe von Menschen berücksichtigt, die keine weibliche Geschlechtsidentität haben?

Das kommt drauf an. Es gibt gynäkologische Praxen, die sich darauf spezialisiert haben und wissen: Wenn man jemanden im Wartezimmer mit „Frau Müller“ aufruft, hat man damit eine nicht-binäre Person nicht gesehen. Das kann man lösen, indem man den Vor- und Nachnamen nutzt oder fragt: „Wie möchten Sie angesprochen werden?“. Ich empfinde es so, dass die Mehrzahl der Gynäkolog*innen progressiv, geschlechtergerecht und feministisch eingestellt ist und Debatten um Schwangerschaftsabbrüche und Transidentität gut durchdrungen hat. Ich habe aber den Eindruck, dass die Menschen, die in Entscheidungspositionen sitzen, zum Beispiel im Berufsverband, das noch nicht verinnerlicht haben oder ablehnen. Wörter wie „Frauenarzt“ werden dort als gerecht empfunden.

Welche Möglichkeiten gibt es, sich in dieser Situation für eine feministischere Gynäkologie einzusetzen?

Es gibt tolle und starke Netzwerke wie den Deutschen Ärztinnenbund, den Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft (AKF), Die Chirurginnen, die Spitzenfrauen Gesundheit und Healthcare Frauen. Diese Vereinigungen kümmern sich darum, dass in der Medizin Geschlechtergerechtigkeit einzieht. Aber es gibt auch ganz viele Strukturen, die noch sehr rückwärtsgewandt sind. Wir werden ganz oft von radikalisierten Minderheiten bestimmt.

Mehr zu Frauengesundheit

Diesen Beitrag teilen