Fragmente, Gegennarrative, flüchtige Spuren: „Viral Intimacies“

Die Ausstellung „Viral Intimacies“ in der Berliner nGbK widmet sich aktuellen Lebensrealitäten mit HIV und Aids – und rückt dabei bislang wenig beachtete Communitys in den Fokus.

Mit Mode verbindet man die beiden nackten, aus glänzend weißem Kunststoff gefertigten Schaufensterpuppen wohl kaum. Nicht nur, dass auf die Wand hinter ihnen Detailaufnahmen menschlicher Haut projiziert werden – irritierend sind auch ihre Posen: Der kopflose männliche Torso hält ein Smartphone an einem Selfie-Stick, die glatzköpfige weibliche Figur zwei Kopfhörer. Wer auf das Display schaut oder sich die Kopfhörer aufsetzt, wird mit einem Schwall von Nachrichten konfrontiert. Es sind authentische Online-Chats und Nachrichten von Dating-Plattformen, mit denen die brasilianische Künstlerin und Performerin Naya de Souza drei Themenfelder auf überraschende Weise miteinander verknüpft: Sextourismus, die Objektivierung nicht-weißer Körper und ihre eigene HIV-Diagnose. Die Nachrichten reichen von rassistischen Anfeindungen bis zu exotisierenden Komplimenten ihrer Hautfarbe und der Fetischisierung des HIV-Status.

De Souzas multimediale Installation „My body is a country you will never visit“ ist eine von zwölf Arbeiten, die aktuell in der Dependance der neuen Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK) am Alexanderplatz gezeigt werden. Die Ausstellung „Viral Intimacies“ versteht sich als konsequente Weiterführung der künstlerischen Auseinandersetzung mit HIV und Aids, die vor fast vier Jahrzehnten begann.

Während in früheren Ausstellungen vor allem Sterben, Verlust sowie ein aus Wut und Trauer gespeister Aktivismus im Zentrum standen, beleuchtet „Viral Intimacies“ ganz gegenwärtige und bislang wenig beachtete Aspekte des Lebens mit HIV.

„Vollbild AIDS“ (1988) war die erste große Kunstausstellung im deutschsprachigen Raum, in der international renommierte Künstler*innen direkt auf die Epidemie reagierten. Vor rund zehn Jahren weitete der inzwischen verstorbene Kurator Frank Wagner mit dem Doppelprojekt „LOVE AIDS RIOT SEX“ das thematische und künstlerische Feld noch einmal deutlich aus. Während in früheren Ausstellungen vor allem Sterben, Verlust sowie ein aus Wut und Trauer gespeister Aktivismus im Zentrum standen, beleuchtet das fünfköpfige Kurator*innenteam von „Viral Intimacies“ nun ganz gegenwärtige und bislang wenig beachtete Aspekte des Lebens mit HIV. Es sind „Fragmente, Gegennarrative, flüchtige Spuren – ohne Anspruch zu erheben, ein vollständiges Bild zu zeichnen“, wie es die Kurator*innen in einem Statement zur Ausstellung formulieren. „Das Projekt blickt in die Lücken, die Schatten und den emotionalen Überschuss offizieller Geschichtsschreibung.“

Wie in den verschiedenen vorangegangenen nGbK-Ausstellung zu HIV und Aids geht es auch in dieser um Erinnerung – doch anders als in vielen bekannten Arbeiten aus dem Bereich der Aids-Kunst stehen hier nicht schwule Männer im Fokus, deren Tod betrauert wird. Hanna Schaich beispielsweise erinnert in einem plakatgroßen Gedicht (von dem man sich ein Exemplar mitnehmen darf) an ihre Tante, eine drogenabhängige Sexarbeiterin, die sich Mitte der 1990er Jahre das Leben nahm. Die mit HIV geborenene Kia LaBeija gedenkt ihrer verstorbenen Eltern. Der Titel ihrer aus Text und Fotografie montierten Arbeit greift eine zynische Bemerkung auf: „Babies with AIDS have no parents“ – ein Mythos, den sie mit ihrer eigenen Biografie konterkariert.

Alle gezeigten – und überwiegend eigens für die Ausstellung konzipierten – Arbeiten basieren auf persönlichen Erfahrungen der Künstler*innen oder sind in engem Austausch mit Vertreter*innen verschiedener HIV-Communitys entstanden.

So führte Christa Joo Hyun D’Angelo für ihre Videoinstallation „Protest and Desire“ ein Interview mit der aus Uganda nach Deutschland emigrierten HIV-Aktivistin, Koordinatorin des Netzwerkes AfroLebenPlus und Welt-Aids-Tag-Botschafterin Lillian Petry. Darin spricht sie über ihre Erfahrungen als Schwarze Frau im deutschen Gesundheitssystem und über das oft schwierige Miteinander zwischen schwulen Männern und afrikanischen Communitys innerhalb der HIV-Szene.

Alle gezeigten Arbeiten basieren auf persönlichen Erfahrungen der Künstler*innen oder sind in engem Austausch mit Vertreter*innen verschiedener HIV-Communitys entstanden.

Die US-amerikanische Künstlerin Kat Chears wiederum gibt HIV-positiven Women of Color in US-Haftanstalten eine Stimme – mit Selbstzeugnissen, die jahrelang in einem Archiv unbeachtet blieben. Sie kontrastiert in ihrer Videoinstallation „Voices at the Gate“ diese eindrücklichen Texte mit Naturaufnahmen.

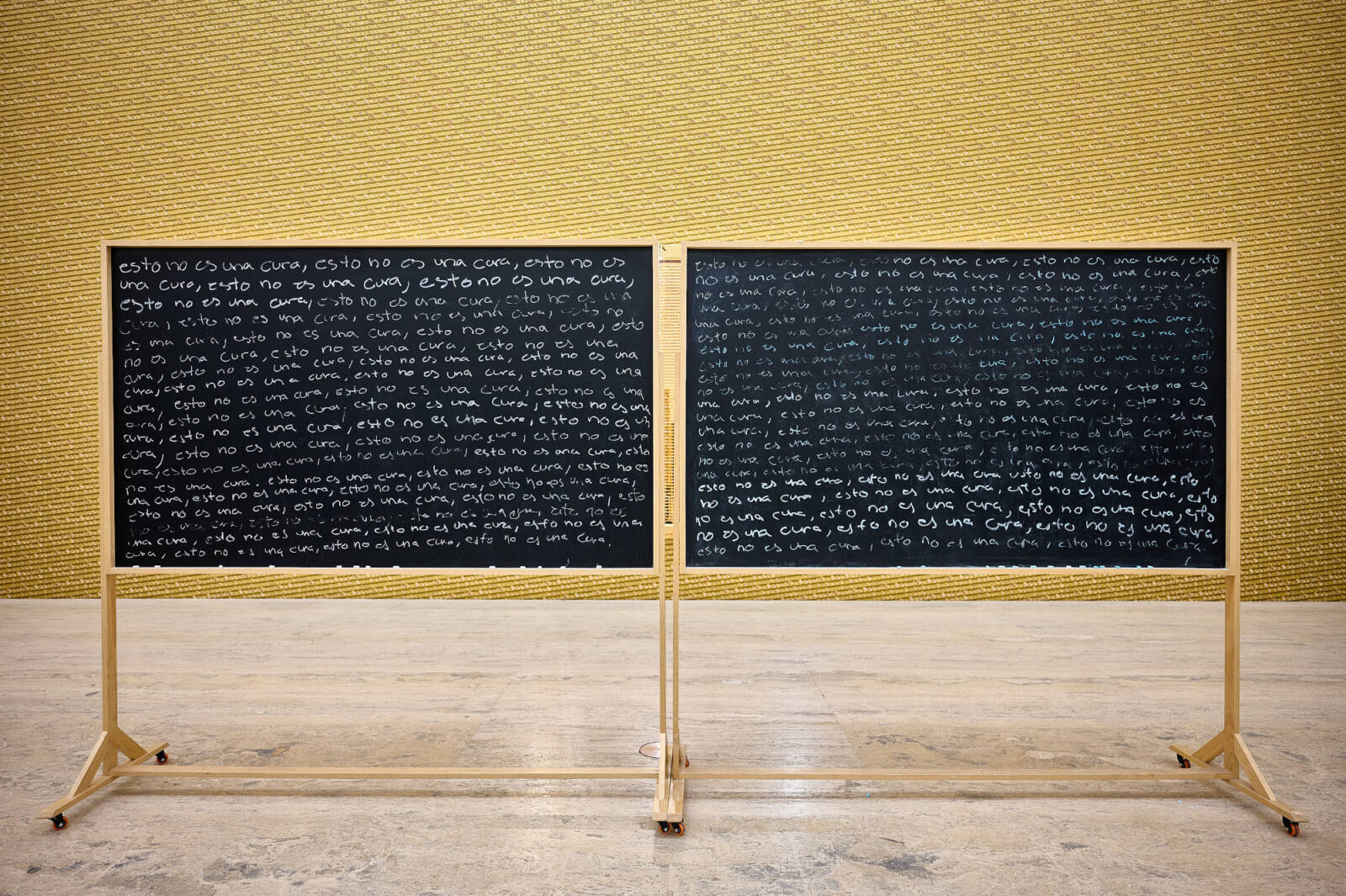

Das Künstlerduo Camilo Acosta und Santiago Lemus thematisiert die ungleiche Behandlung von HIV in verschiedenen Teilen der Welt. In ihrer kolumbianischen Heimat stehen nur veraltete Generika zur Verfügung, die starke Nebenwirkungen wie Leberschäden verursachen. Die Folge: Patient*innen werden durch eine medikamentenbedingte Gelbsucht unfreiwillig geoutet. In einer Videoperformance schildern die Künstler die psychischen Folgen dieser Therapiebedingungen und kennzeichnen sich in einem symbolischen Akt selbst, indem sie ihre Gesichter bemalen.

Pascale Espinosa übersetzt das Jahr seiner HIV-Diagnose in 365 überdimensionale, handgefertigte Keramikpillen. Die streng strukturierte Anordnung bricht an dem Tag des Testergebnisses zusammen – und geht nach einer Phase der Verarbeitung und des Therapiebeginns wieder in eine neue Ordnung über.

Viele der konzeptionellen Arbeiten erschließen sich nicht unmittelbar – sie setzen Wissen über die persönlichen Hintergründe oder die zugrundeliegende Archivarbeit voraus. Umso hilfreicher ist das begleitende Programmbuch, das sich über einen QR-Code digital in deutscher und englischer Sprache aufrufen lässt.

Auch das Rahmenprogramm zur Ausstellung lohnt einen Blick.

Am 4. Oktober stehen unter dem Titel „Huren in Action, Minds in Reaction“ die Lebensrealitäten von Sexarbeiter*innen und die Kriminalisierung HIV-positiver Frauen in Griechenland im Mittelpunkt.

Am 18. Oktober folgt ein Kurzfilmprogramm zur Situation in Ländern Lateinamerikas.

Und am 15. November geht es unter dem Titel „Archiving HIV/AIDS“ um Erinnerungskultur und Geschichtsschreibung rund um die Aids-Krise.

„Viral Intimacies“. Bis 16. November, neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK), Karl-Liebknecht-Straße 11/13, 1. Etage (über Rolltreppe), 10178 Berlin.

Nähere Infos auch zum Rahmenprogramm: www.ngbk.de

Mehr Kunst

Diesen Beitrag teilen