„Die Ermöglichung von Gesundheit hat viel mit Menschenrechten und Würde zu tun“

Frau Nitschke, was sind Ihre Arbeitsschwerpunkte?

Da geht es um sexuelle Gesundheit, um die gesundheitliche Versorgung von Sexarbeiterinnen, von Migrantinnen und Migranten, insbesondere denen ohne gültige Aufenthaltspapiere.

Historisch hatte der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) lange Zeit Kontrollfunktionen bei der Sexarbeit.

Krankheiten werden aus Angst vor Ausweisung verschleppt

Das war leider so, obwohl wir schon sehr lange wissen, dass wir Anonymität und Vertraulichkeit brauchen, wenn wir erreichen wollen, dass Menschen sich untersuchen und gegebenenfalls behandeln lassen und sich für ihre sexuelle Gesundheit präventiv verhalten. Das war auch einer der Gründe, warum mit dem Auftreten von HIV zusätzlich eine anonyme Beratung auch beim ÖGD eingeführt wurde. Es zeigte sich sehr schnell, dass es nicht geht, dem einen Vertraulichkeit anzubieten und dem anderen nur Kontrolle. Wir brauchten ein Angebot, das integriert. Wir mussten diejenigen erreichen, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Wir durften das ärztliche Angebot nicht auf Gonokokken oder andere Erreger beschränken, sondern mussten eine allgemeine gynäkologische Sprechstunde einrichten. Damit haben wir uns als Beratungsstelle Vertrauen erworben. Das führte dazu, dass schnell die bis dahin Unsichtbaren kamen, Frauen ohne legalen Aufenthaltsstatus, ohne Krankenversicherung. Für die waren nicht nur sexuell übertragbare Infektionen (STIs), sondern zum Beispiel auch Schwangerschaften Thema. Es tauchten kranke Frauen aus Subsahara-Afrika auf. Sie hatten teils lange verschleppte Krankheiten, weil sie Angst hatten, bei einem Krankenhausaufenthalt würden sie und ihre gesamte Familie ausgewiesen werden.

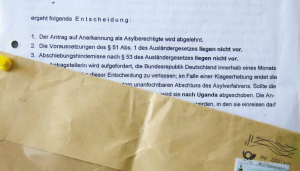

Die Angst vor Ausweisung hat ja durchaus einen realen Kern, wenn die Behandlungskosten über die Sozialhilfeträger mit einem kurzen Draht zu den Ausländerämtern abgewickelt werden müssen.

Für eine ambulante Notfallversorgung ist das heute nicht mehr das große Problem. Aber chronische behandlungsbedürftige Krankheiten und notwendige Krankenhausaufenthalte bereiten immer noch große Probleme. Das war vor Jahren Anlass, Netzwerke zu bilden, auch für stationäre Aufnahmen. Wir mussten niedrigschwellige medizinische Betreuung als Eintrittspforte ins System verknüpfen mit intensiver medizinischer Betreuung und der Regelung der aufenthaltsrechtlichen Problematik. Daraus entwickelten wir in Köln ein Joint Venture zwischen Diakonie, ÖGD und Uniklinik mit zwei Sozialarbeiterinnen afrikanischer Herkunft. Als Name dafür haben wir den schönen Kisuaheli-Begriff Mwangaza gefunden, das Licht, das nachts durch den Dschungel begleitet und führt. Der Grundgedanke dahinter war, dass Menschen, die an irgendeiner Stelle des Systems auftauchten, neben der medizinischen Versorgung kompetente Beratung und möglichst auch Hilfe zur Begründung eines legalen Aufenthaltsstatus erhalten sollten. Inzwischen ist das Projekt bei der Migrationsberatung der Diakonie angesiedelt, ebenso wie eine Beratung für Menschen ohne Papiere.

Wie geht das denn praktisch? Den Kliniken in öffentlicher Trägerschaft geht es doch durchweg finanziell miserabel, und die privaten Betreiber dürften wohl kaum Interesse an nicht versicherten kostenintensiven Patienten haben, oder?

Nötig ist ein Grundwertekatalog zur Gesundheit

Es gibt in Köln die alte Tradition der Bürgerspitale, das heißt, Krankenhausbetten für Bedürftige vorzuhalten. Daran knüpfte die Idee der Initiative „Armenbett“ an, das heißt, die Kliniken stellen ein bestimmtes Kontingent an Betten zur Verfügung. Da es in Köln natürlich weit mehr Krankenhäuser in katholischer als in evangelischer Trägerschaft gibt, stellte die evangelische Seite, das heißt der Stadtkirchenverband, zwei Jahreskollekten für das Projekt „Armenbett“ zur Verfügung. Damit kann in Notfällen auch die stationäre Erstversorgung sichergestellt werden. Gleichzeitig versucht die Beratung, die Patientinnen und Patienten in einen Status zu überführen, der ihre Versorgung sicherstellt. Wir haben in Köln fünf Beratungsstellen für Papierlose, die jeweils auch eine städtische Zuwendung erhalten. Dies ist auch Ergebnis des langen Atems, ebenso wie die Tatsache, dass diese auch einen kurzem Draht zur Ausländerbehörde haben, bei der gegebenenfalls erst mal anonym abgeklärt werden kann, was geht. Dazu trägt auch eine 2006 begründete kommunale Härtefallkommission bei, die „ausländerrechtliche Beratungskommission“.

Das gilt allerdings nicht für EU-Bürger, deren Problem ja nicht der Aufenthaltsstatus ist. Hier hatten wir zum Beispiel mit Migrantinnen und Migranten aus Rumänien bis Ende 2013 das Problem, dass sie weder in regulären Arbeitsverhältnissen tätig sein noch Sozialleistungen in Anspruch nehmen durften. Sie wurden häufig als scheinbar Selbständige mit Werkverträgen, die das Existenzminimum nicht sichern, ausgebeutet. Auch bei einer grundsätzlich bestehenden Versicherungspflicht können die Beiträge nicht aufgebracht werden. Diesen Fragen der Arbeitsmigration müssen sich die Gewerkschaften auf europäischer Ebene widmen. Auch die Politik darf nicht länger hinnehmen, dass der Arbeitsmarkt in vielen Fällen auch vollzeitig Arbeitenden nicht ermöglicht, auch nur die Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen.

Sie haben doch die Schwierigkeit, Lösungen für Einzelfälle zu finden, ohne dass es dafür einen geeigneten rechtlichen Rahmen gibt.

Manches lässt sich über Netzwerke regeln, über mildtätige Ambulanzen für Nichtversicherte wie die Malteser Migranten Medizin, die mit gespendeten Medikamentenresten arbeiten. Aber das ist natürlich keine Lösung. Wir müssen die Menschen in die Krankenversicherung bringen. Wir brauchen im Grunde ein solidarisches System, dessen Beiträge einkommensabhängig sind, um auch die ganzen Selbstständigen mit unzureichendem Einkommen in der Krankenversicherung halten zu können. Und das muss europaweit gedacht werden. Das ist nicht anders als bei der Flüchtlingsfrage oder der Arbeitsmigration, die häufig aus der existenziellen Not geboren ist. Die Ermöglichung von Gesundheit hat viel mit Menschenrechten und Würde zu tun. Angesichts der zusammenbrechenden Versorgungssysteme etwa in Griechenland oder Rumänien bin ich allerdings skeptisch.

Welche Lösungsansätze sind denn denkbar?

Mitleid hilft nicht, Mitgefühl und Realitätssinn schon eher. Das heißt dann, solange wir keine Versicherungslösungen haben, brauchen wir auf nationaler Ebene einen öffentlich finanzierten Gesundheitsfonds für Nichtversicherte. Es kann nicht sein, diese Aufgabe den Kommunen aufzubürden und und die Beurteilung der Notwendigkeit von Behandlungen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozialhilfeträger zuzuschieben. Auf europäischer Ebene brauchen wir einen Grundwertekatalog zu Fragen der Gesundheit. Dann muss aber auch den Staaten ermöglicht werden, ihn einzuhalten.

Wo sind die Bündnispartner, um das zu erreichen?

Schulterschluss auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene

Alle, die mit diesen Fragen zu tun haben, sollten die bestehenden Zustände skandalisieren und den Schulterschluss mit Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Medien und Politikerinnen und Politikern suchen. Das gilt auf lokaler Ebene, um eine Notversorgung zu erreichen, auf nationaler, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu ändern, und auf europäischer, weil viele unserer Alltagsprobleme in den Beratungsstellen Folge einer unzureichenden Flüchtlings- und Migrationspolitik sind. Leider ist es kein Argument, dass eine frühzeitige Behandlung und eine Förderung von Gesundungspotenzialen nicht nur der Würde entspricht, sondern gesellschaftliche Kosten spart. Auf kommunaler Ebene muss Integration stattfinden, und wenn es hier nicht stimmt, beflügelt das Ausgrenzungs- und Abschiebephantasien. Es sollte auch nicht mit der Gefährlichkeit einzelner Erreger argumentiert werden.

Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Der erste HIV betreffende Fall, den ich juristisch vor den Gerichten begleitet habe, betraf eine Ausweisungsverfügung der Stadt Mannheim. Da wurde vom Verwaltungsgericht in erster Instanz argumentiert, angesichts der besonderen Gefährlichkeit der Infektion – sie werde bereits mit der Pest verglichen – bedürfe die Ausweisungsverfügung keiner besonderen Begründung.

Die Verführung, die Träger von Erregern zu identifizieren und auszugrenzen, ist groß. Aber man muss ganz klar sagen, das hat noch nie funktioniert. Und wir sollten keinesfalls solche Fantasien fördern.

Frau Nitschke, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, welche Vorschläge der NAB zu diesen Fragen erarbeiten wird.

Diesen Beitrag teilen