Ist eine Welt ohne Gefängnisse möglich?

Das Motto der diesjährigen Aktionstage Gefängnis – Ist ein Welt ohne Gefängnisse möglich? – ist keineswegs nur eine rhetorische Frage. Christine Graebsch, Expertin für Straf- und Migrationsrecht und Professorin an der FH Dortmund, weiß gute Gründe, warum sich das Nachdenken über eine Welt ohne Gefängnisse lohnt.

Ihr Vorschlag, Gefängnisse abzuschaffen, dürfte für viele nach einem provozierenden Vorschlag oder eher theoretischen Planspiel klingen. Wie ernst ist es Ihnen tatsächlich damit, Haftstrafen weitgehend abzuschaffen?

Ich weiß, dass sich das nicht von heute auf morgen umsetzen ließe, daher finde ich den Begriff „Planspiel“ gar nicht so schlecht. Ich glaube aber, dass wir ernsthaft darüber nachdenken sollten, wie es wäre, wenn man Gefängnisstrafen, zumindest teilweise, abschaffen würde.

Was spricht in Ihren Augen gegen diesen Teil unseres Strafrechtssystems?

Haftstrafen sollen eine ganze Reihe Zwecke erfüllen: zum Beispiel vor Straftaten abschrecken, die Allgemeinheit vor als gefährlich betrachteten Personen schützen und zur Resozialisierung der Täter*innen beitragen. Sie erfüllen diese Zwecke jedoch recht wenig und helfen auch denjenigen, die Opfer von Straftaten geworden sind, kaum. Sie haben eher eine symbolische Funktion. Für Menschen, die ihre Strafe absitzen, ist die Haft ganz schwer zu ertragen. Das Gefängnis darf eigentlich nur den Anspruch haben, dass sie hinterher keine Straftaten begehen. Nach dem Stand der Wissenschaft wird dieses Ziel jedoch mit Sanktionen, die ohne Einsperrung auskommen, sogar besser erreicht. Das heißt, das Gefängnis ist für das Ziel zumeist sogar kontraproduktiv.

Die ARD hält Ihre Forderung für so diskussionswürdig, dass sie eine Mini-Serie „A Better Place“ dazu in Auftrag gegeben hat. Sie haben bei der Entwicklung beratend mitgewirkt. Statt in einer Zelle hinter Gittern zu landen, erhalten hier Straftäter*innen Arbeit, Wohnung, Therapie – und ein Leben in Freiheit.

Keineswegs alle, aber sehr viele der Menschen, die Straftaten begehen – und vor allem die, die deshalb im Gefängnis landen – haben diese Taten aus wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen heraus begangen. Sie wegzusperren, ändert nichts an den gesellschaftlichen Bedingungen, die diese Straftaten überhaupt erst hervorgebracht haben. Wenn wir hier ansetzen, wäre schon sehr viel gewonnen. Tatsächlich gehen die Menschen in der Regel ärmer und in wesentlich schlechteren sozialen Situationen aus der Haft heraus, als sie hineingegangen sind. Das, was mal an sozialem Kapital vorhanden war, wird nicht erweitert, sondern geht eher verloren.

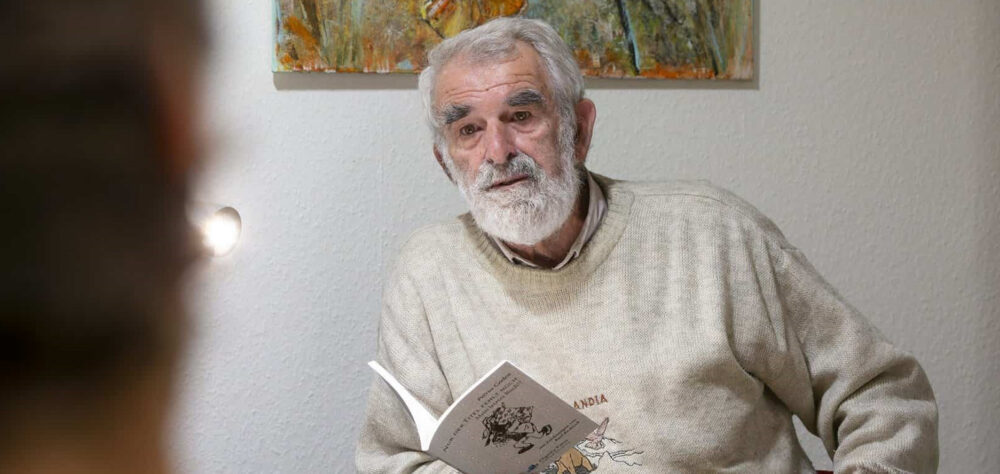

Christine GraebschSehr viele der Menschen, die wegen Straftaten im Gefängnis landen, haben diese Taten aus wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen heraus begangen. Sie wegzusperren, ändert nichts an den gesellschaftlichen Bedingungen.

Aber – so werden manche dagegen argumentieren – Inhaftierte können schon jetzt im Knast eine Ausbildung machen, bekommen eine bezahlte Tätigkeit und erhalten bei Bedarf eine Therapie.

Die Realität sieht leider anders aus. Eine Ausbildung können nur wenige machen, und das auch nur in ganz wenigen Berufen. Insgesamt ist das System von Arbeit, Bildung und Entlohnung im Strafvollzug in höchstem Maß problematisch. 2023 hat etwa das Bundesverfassungsgericht im Rahmen eines von mir begleiteten Verfahrens festgestellt, dass die Entlohnung der Gefangenenarbeit verfassungswidrig ist und dass es an der Einbindung der Gefangenenarbeit in ein schlüssiges Resozialisierungskonzept fehlt. Und genau das hatten sie 1998 schon mal gesagt. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen: Arbeit, deren Rolle für die Resozialisierung immer so hervorgehoben wird, beruht auf keinem schlüssigen Konzept. Die bisherige Herangehensweise bezeichnete das Bundesverfassungsgericht als widersprüchlich und realitätsfern. Die Länder müssen jetzt ihre Gesetze zur Gefangenenarbeit ändern. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat aber in keinem Bundesland bisher dazu geführt, dass ein schlüssiges Resozialisierungskonzept eingeführt worden wäre.

Christine GraebschDas Bundesverfassungsgericht [hat wiederholt] festgestellt, dass die Entlohnung der Gefangenenarbeit verfassungswidrig ist und dass es an der Einbindung der Gefangenenarbeit in ein schlüssiges Resozialisierungskonzept fehlt.

Therapie bekommen nur manche Gefangene und sie ist auf die Auseinandersetzung mit den Taten gerichtet, nicht auf andere Problemlagen.

Zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Menschen zu Straftäter*innen werden lassen, gehört beispielsweise auch die Kriminalisierung des Drogengebrauchs. Die Entlastung der Justiz war mit das zugkräftigste Hauptargument bei der Legalisierung des Cannabiskonsums. Drogenexpert*innen fordern eine viel weitreichendere Entkriminalisierung.

Damit könnte man auf einen Schlag einen riesigen Teil des Problems lösen, denn wir wissen, dass es viele Delikte gibt, deren Kriminalisierung letztlich sowieso nur kontraproduktive Effekte zeitigt. Dazu gehören ganz vorne die Taten nach dem Betäubungsmittelgesetz. Ein anderes Beispiel ist das Fahren ohne gültiges Ticket. Auch dafür kann man ins Gefängnis kommen. Das wurde zwar in letzter Zeit öfter diskutiert, nur geändert hat sich bisher nichts.

Eine andere Maßnahme, die man sofort treffen könnte, ist die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe, also der Tatsache, dass Menschen dafür ins Gefängnis kommen, dass sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen können. Ersatzfreiheitsstrafen machen tatsächlich einen recht großen Anteil der Gefangenen aus und sind wirklich komplett überflüssig – und zwar eigentlich aus allseitiger Sicht. Denn diese Menschen sollten ja gar keine Freiheitsstrafe bekommen, sondern nur eine Geldstrafe. Man hält immer noch an der Meinung fest, die Ersatzfreiheitsstrafe sei notwendiges „Rückgrat“ der Geldstrafe. Es gibt aber internationale Vorbilder, die zeigen, dass eine Vollstreckung von Geldstrafen nicht notwendig sein muss. Wenn man die vielen unterschiedlichen Ansätze zum Umgang mit den verschiedenen Straftaten genauer dahin prüfte, ob es eine Alternative zu Haftstrafen geben könnte, wäre schon viel gewonnen – und das Gefängnis dadurch partiell bereits abgeschafft.

Christine GraebschWenn man die unterschiedlichen Ansätze zum Umgang mit verschiedenen Straftaten dahin prüfte, ob es eine Alternative zu Haftstrafen geben könnte, wäre schon viel gewonnen – und das Gefängnis partiell bereits abgeschafft.

Wer also seine Geldstrafen nicht bezahlen will, ginge faktisch straffrei aus?

Nein, denn wenn jemand nicht zahlen will, kommt der Gerichtsvollzieher, um die Geldstrafe zu vollstrecken. Der ganz überwiegende Teil der Leute aber, die Ersatzfreiheitsstrafen bekommen, sind typischerweise solche, die schlicht nicht zahlen können. Bei diesen könnte man einfach auf die Vollstreckung verzichten. Bei Eigentums- und Vermögensdelikten bestehen ja weiterhin noch zivilrechtliche Ansprüche gegen die Person. Das heißt, wenn man auf Dauer nicht bezahlt, bekommt man finanziell ohnehin keinen Fuß mehr auf den Boden – und ist damit bestraft genug, auch ohne dafür im Gefängnis zu sitzen.

Wie aber sieht es mit schwerwiegenden Taten aus, also beispielsweise Gewaltverbrechen?

Diese stehen im öffentlichen Diskurs normalerweise auch im Vordergrund. Für sie bieten sich anstelle von Gefängnis Verfahren der sogenannten „Restorative Justice“ an.

Also eine Art Wiedergutmachungsverfahren.

Es geht dabei darum, bei Fällen schwerwiegender Straftaten wie Gewaltdelikten eine Begegnung zwischen der Person, die die Tat begangen hat, und der Person, die die Tat erlitten hat, herzustellen und im moderierten Gespräch Lösungen für die Probleme zu finden und sich mit den Konflikten auseinanderzusetzen, am besten dabei noch weitere gesellschaftliche Kreise einzubeziehen. Das lässt sich alles andere als einfach umsetzen, was in der Serie auch sehr deutlich wird. Es wäre zudem eine Herausforderung, dergleichen flächendeckend zu etablieren. Aber das ändert nichts daran, dass man auch solche Verfahren erwägen sollte. Es gibt bereits weltweit Projekte dieser Art, die auch regelmäßig erforscht werden. Die Ergebnisse zeigen einhellig, dass sowohl die Täter*innenseite als auch die Opferseite hinterher wesentlich zufriedener mit dem Ergebnis sind, als es bei einem Strafverfahren der Fall ist. Zudem ist auch die Rückfälligkeit deutlich reduziert.

In der Serie entscheidet sich die Bevölkerung einer fiktiven Stadt bei der Wahl, ihr Gefängnis zu schließen. Das freilich ist eine utopische Prämisse. Wer müsste also an welchen Ecken daran arbeiten, um die Idee zu verwirklichen und Gefängnisstrafen wenigstens teilweise abzuschaffen?

Dass wie in der Serie eine Stadt beschließt, ihr Gefängnis zu schließen, ist in der Realität natürlich nicht zu machen. Zunächst einmal muss man die Menschen mitnehmen, also die Idee vorstellen und diskutieren. Anders wird es nicht gehen. Zum anderen lässt sich aber auch schon sehr viel machen, ohne dass man dies an die große Glocke hängen muss und damit Proteste provoziert.

Wie soll das gehen?

Es gibt ganz viele Maßnahmen, mit denen man im Kleinen Dinge ändern kann. Damit könnte man schon mal beginnen. Es gibt zum einen viel Potenzial zum Beispiel für Praxismodelle, die keine Gesetzesänderung benötigen, sondern bei denen es reicht, einfach etwas großzügiger zu sein, zum Beispiel mehr Verfahren einzustellen oder wieder häufiger Reststrafen zur Bewährung auszusetzen. Dazu muss auch der Strafvollzug selbst handeln, denn eine Reststrafenaussetzung setzt eine vorherige Erprobung in Lockerungen und/oder offenem Vollzug voraus, was mittlerweile beides extrem restriktiv gehandhabt wird.

Christine GraebschWenn irgendwas Schlimmes passiert, dauert es nie lange, bis der Ruf nach höheren Strafen folgt. Dabei weiß jeder Mensch, der sich einmal mit Kriminologie beschäftigt hat, dass höhere Strafen keinen höheren Abschreckungseffekt haben.

Wenn Gesetze geändert werden müssen, wird es hingegen schwieriger, weil sich die Politik eben allzu gern der Symbolkraft des Strafrechts bedient. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, dauert es nie lange, bis der Ruf nach höheren Strafen folgt. Dabei weiß jeder Mensch, der sich einmal mit Kriminologie beschäftigt hat, dass höhere Strafen keinen höheren Abschreckungseffekt haben. Es wird also schwierig werden, die Politik in dieser Hinsicht davon zu überzeugen. Das bedeutet aber nicht, es von vornherein unversucht zu lassen. Wir müssen vielmehr Experimente wagen, die eben dazu führen, dass infolgedessen Teile des Gefängnissystems schlicht nicht mehr benötigt werden. Deshalb versuche ich diese Gedanken zu verbreiten und Menschen davon zu überzeugen, dass es richtig wäre, manche Dinge anders zu machen – zumal dies in vielen Bereichen auch zu deutlichen Kosteneinsparungen führen würde.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Auftaktveranstaltung der Aktionstage Gefängnis findet am 30. Oktober 2025 um 17 Uhr in Bochum statt (Endstation Kino im Bahnhof Langendreer). Gezeigt wird die erste Folge der ARD-Serie „A Better Place“ danach diskutieren u. a. Christine Graebsch, der Rechtsanwalt und ehemaliger Anstaltsleiter Joachim Walter sowie die strafabolitionistische Aktivistin Rehzi Malzahn über „eine Welt ohne Gefängnis“. Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen bis zum 26.10.2025 unter strafvollzugsarchiv@fh-dortmund.de. Mehr Informationen zu den bundesweiten Aktionen anlässlich der Gefängnistage.

Die Serie „A Better Place – Stadt ohne Knast“ ist kostenfrei in der ARD-Mediathek abrufbar.

Diesen Beitrag teilen