„Ich hatte drei Monate lang Aids.“ Klassiker von Hervé Guibert neu aufgelegt

Seine schonungslose Schilderung der Aidserkrankung galt als skandalös und Provokation. Gut 30 Jahre nach seinem Tod hat der August Verlag Hervé Guiberts Roman „Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat“ neu aufgelegt und erstmals sein Krankenhaustagebuch „Zytomegalievirus“ in deutscher Übersetzung veröffentlicht.

Diskretion war nie Hervé Guiberts Sache. Immer wieder vermischte er in seinen Romanen und Essays Privates, auch sehr Intimes, mit Fiktion. Die Grenzen zwischen Selbstentblößung und bewusster Provokation waren stets fließend – das machte ihn, den blondgelockten attraktiven Mann, nur noch begehrenswerter und interessanter. Mit Anfang 30 war Guibert fester Bestandteil der Pariser Kulturszene. Zwar wurden einige seiner Bücher auch übersetzt. Doch die Resonanz im Ausland war bescheiden, auch in Deutschland. Das sollte sich 1990 schlagartig ändern. Zwei Jahre zuvor wurde bei Guibert und seinem Lebensgefährten Thierry Jouno Aids diagnostiziert. Behandlungsmöglichkeiten standen zu dieser Zeit kaum zur Verfügung und so schritt die Erkrankung schnell voran. Guibert reagiert auf diese Diagnose, indem er sie, kaum kaschiert, literarisch verarbeitet.

Schreiben gegen die Verzweiflung

„Ich hatte drei Monate lang Aids“, lautet der erste Satz seines Romans „Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat“. In den nachfolgenden 100 Kapiteln schildert Guibert die leicht fiktionalisierten Erfahrungen, die eigene Auseinandersetzung mit der Krankheit, den zunehmenden körperlichen Verfall und die Reaktionen seines persönlichen Umfelds. Dabei schreibt er so radikal und schonungslos – auch gegenüber sich selbst – wie in vielen anderen seiner Veröffentlichungen.

„Er schildert die Aidserkrankung eines Philosophen, der unschwer als Michel Foucault zu entschlüsseln ist.“

Aids, schreibt Guibert, sei „eine Krankheit in Stufen, eine sehr lange Treppe, die mit Sicherheit zum Tod führt, aber deren jede Stufe ein Lernen ohnegleichen bedeutet, es ist eine Krankheit, die Zeit zum Sterben gibt, und die dem Tod Zeit zum Leben gibt, Zeit, die Zeit zu entdecken und endlich das Leben zu entdecken.“

Doch nicht diese sezierende akribische Selbstbeobachtung eines Aidserkrankten machten den Roman zum Buch der Stunde, sondern eine Indiskretion der anderen Art: Guibert schildert die Aidserkrankung eines befreundeten Philosophen, den er im Roman zwar Muzil nennt, der aber unschwer als Michel Foucault zu entschlüsseln ist. Zwar hatte Didier Eribon bereits im Jahr zuvor in seiner Foucault-Biografie dessen HIV-Infektion enthüllt, doch erst Guibert sollte diese Nachricht in die breite Öffentlichkeit tragen. Offiziell war Foucault 1984 an Krebs verstorben.

„Die Schwester hatte verlangt, man solle den Eintrag streichen, ihn völlig tilgen, abschaben nötigenfalls, oder besser die ganze Seite rausreißen und neu schreiben, freilich seien die Register vertraulich, aber man weiß ja nie, vielleicht käme in zehn, zwanzig Jahren irgendein Mistkäfer von Biograph und würde die Seite kopieren.“

Der berühmte Freund

Guibert hatte Michel Foucault 1977 kennengelernt. Dieser schrieb seinerzeit an seiner (unvollendet gebliebenen) monumentalen Sittengeschichte „Sexualität und Wahrheit“. Von seiner Homosexualität sollte außerhalb des engeren Freundeskreises jedoch niemand erfahren. In Paris traute er sich gerade noch in seine Lederbar; seinem ausschweifenden Sexleben widmete er sich andernorts, wo er sicher war, nicht als der berühmte Philosoph erkannt zu werden. In New York und San Francisco konnte er in S/M-Kneipen und Saunen seiner Vorliebe für exzessive Orgien nachgehen.

Dieses Doppelleben gewinnt in Guiberts Buch eine zentrale Bedeutung. „Als Muzil im Herbst 1983 von der Tagung in San Francisco zurückkam, hustete er sich die Lungen aus dem Leib, ein trockener Husten griff ihn immer mehr an. Dennoch, zwischen zwei Anfällen schwärmte er genüsslich von seinen jüngsten Eskapaden in den Saunen von San Francisco.“ Die seien voller denn je und die Stimmung fantastisch. „Diese schwebende Bedrohung hat ein neues Gefühl der Zusammengehörigkeit geschaffen, neue Zärtlichkeiten, eine neue Solidarität. Früher hat keiner ein Wort gesagt, jetzt reden wir miteinander. Jeder weiß sehr genau, wofür er dort ist.“

Bis zuletzt verheimlicht Muzil/Foucault seine Krankheit, selbst beste Freunde und Familienangehörige erfahren nichts davon. Sein zeitweiliger Liebhaber, der Schriftsteller und Philosoph Jean Paul Aron, der zwei Jahre zuvor an den Folgen von Aids starb, ging wesentlich offener mit der Infektion um. Kurz vor seinem Tod hatte er sich in einem längeren Aufsatz „Mon sida“ (Mein Aids) mit seiner Aidserkrankung öffentlich auseinandersetzte. – So wie eben auch Guibert.

„Das Labyrinth meines Buches schlägt zusammen über mir“

„Der Verfallsprozess, der in meinem Blut begonnen hat, greift von Tag zu Tag weiter um sich.“ Geradezu penibel beschreibt Guibert die langsame Ausbreitung des Virus in seinem Körper und die allmählich einsetzende Zerstörung des Organismus, die er zu spüren glaubt. HIV, das Virus, „das sich an irgendeiner Stelle, man wusste nicht wo, des Lymphsystems oder des Nervensystems oder des Gehirns verkrochen hatte, wo es seine Waffen putzte, tödlich auf sein Uhrwerk gespannt, dessen Detonation auf sechs Jahre eingestellt war, ganz zu schweigen von meinem Pilz unter der Zunge, der ein Dauergast geworden war und den zu behandeln wir aufgegeben hatten.“

„Der Verfallsprozess, der in meinem Blut begonnen hat, greift von Tag zu Tag weiter um sich.“

Sarkastisch und zugleich unendlich zärtlich schreibt Guibert über seine „Krankheit zum Tode“ und den tödlichen Bedingungen des Lebens vor der Infektion. Immer wieder ist seine Atemlosigkeit und Erschöpfung dieser leicht gehetzten Prosa anzumerken, die sich – als kaum getarnte Hommage an Thomas Bernhard – mit der Energie des Verzweifelten in langen Satzkaskaden ergießt.

In Rückblicken bis auf das Jahr 1980 erzählt Guibert in „Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat“ seine Chronik der 80er Jahre, die weitgehend zu einer Aufzeichnung der Krankheit wurde, von Todeserfahrung, Schwäche und Hilflosigkeit. Er beschreibt die quälenden Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die Schäbigkeit der Krankenhäuser sowie die Leiden seiner Freunde. Während die amerikanische Schwulenliteratur bei der Thematisierung von Aids meist ein positives Denken zu vermitteln versucht, gibt sich Guibert keiner Illusion hin. Es gibt keinen Freund, der ihn mehr retten könnte.

Jener, von dem er Rettung erhofft – Bill, der Beschäftigte eines US-Pharmakonzerns –, macht ihn wie viele andere betroffene Freunde in einem bösartigen Spiel zum Narren. Allein durch persönliche Beziehungen auserwählt, an einer vielleicht rettenden Testreihe mit einem neuen Medikament in den USA teilzunehmen, setzt der Ich-Erzähler seine ganze Zuversicht auf Bill und das pharmazeutische Wunder – nur um immer wieder hingehalten zu werden. Bill aber genießt es, über seine Freunde eine fast messianische und letztlich lebensentscheidende Macht zu haben. „Warum hatte ausgerechnet mich Aids erwischt, und warum sollte ausgerechnet Bill, mein Freund Bill, als einer der Ersten auf der Welt den Schlüssel in Händen halten, um meinen Alptraum auszulöschen?“

Eine Rettung gibt es nicht, weder ein neues Medikament noch die Hoffnung, bis zu der entscheidenden medizinischen Entdeckung zu überleben. „Das Labyrinth meines Buches schlägt zusammen über mir“, schreibt Guibert im 100. und letzten, nur wenige Zeilen umfassenden Kapitel. „Ich sitze in der Scheiße. Wie tief willst du mich noch stürzen sehen? Häng dich auf, Bill! Meine Muskeln sind zergangen. Ich habe endlich meine Kinderbeine und meine Kinderarme wieder.“

„Vielleicht habe ich heute das Zimmer kennengelernt, in dem ich sterben werde“

Hervé Guibert hat seine „Aids-Biographie“ weitergeführt. Seine Chronik des Sterbens setzte er mit „Mitleidsprotokoll“ (1991) fort, wo er die behandelnde Ärztin in das Zentrum seines Erzählens stellt. Posthum erschienen 1992 „L ‘homme au chapeau rouge“ sowie das Krankenhaustagebuch „Zytomegalievirus“, das anlässlich des 30. Todestags nun erstmals ins Deutsche übersetzt wurde.

Drei Wochen lang, vom 17. September bis 8. Oktober 1991, notierte Guibert die Eindrücke eines Klinikaufenthalts. Die erste Eintragung ist nur stichwortartig: „Vermurkste Sicht auf dem rechten Auge; Probleme beim Lesen. Musik gehört: noch nicht taub.“ Tags darauf dann die Diagnose Zytomegalievirus; eine eigentlich harmlose Herpesvariante, die bei Aidspatient*innen mit geschwächter Immunabwehr allerdings zum Erblinden führen kann. „Vielleicht habe ich heute das Zimmer kennengelernt, in dem ich sterben werde“, schreibt Guibert. „Noch mag ich es nicht.“

Guiberts Notate sind Selbstvergewisserung, Dokument und literarisches Projekt zugleich, eine Veröffentlichung der Aufzeichnungen ist von vornherein eingeplant. Er skizziert den Krankenhausalltag und schildert die Untersuchungen und Behandlungen, denen er sich unterziehen muss, und die langsame Verschlechterung seiner Gesundheit.

„GuibertsNotate sind Selbstvergewisserung, Dokument und literarisches Projekt.

Den Eltern hat er die Klinikeinweisung verschwiegen, weil er befürchtet, mit ihrer Sorge und ihrem Weinen nicht umgehen zu können. „Was sollte er ihnen auch sagen?“, fragt er sich selbst. „‚Alles in Ordnung‘, oder ‚Ich drohe zu erblinden, sie haben bei einem Eingriff in die Lunge gestochen und einen Pneumothorax gemacht, ich hatte eine Blutung, ich habe zwei Tage völlig regungslos auf der Intensivstation gelegen, ich bin verzweifelt, und ich habe nicht die geringste Lust, euch zu sehen.‘“

Und immer noch droht die völlige Erblindung.

„Im Dunkeln schreiben?

Bis zum Ende schreiben?

Schluss machen, um der Todesangst zu entgehen?“

Mit diesen Zeilen endet das Tagebuch. Zwei Monate nach diesem letzten Eintrag unternimmt Guibert tatsächlich einen Suizidversuch und stirbt an dessen Folgen wenige Tage danach, am 27. Dezember 1991.

Hervé Guibert: „Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat.“ Roman. Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel. August Verlag, 271 Seiten, 20 Euro.

Hervé Guibert: „Zytomegalievirus. Krankenhaustagebuch.“ Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Hinrich Schmidt-Henkel. August Verlag, 71 Seiten, 10 Euro.

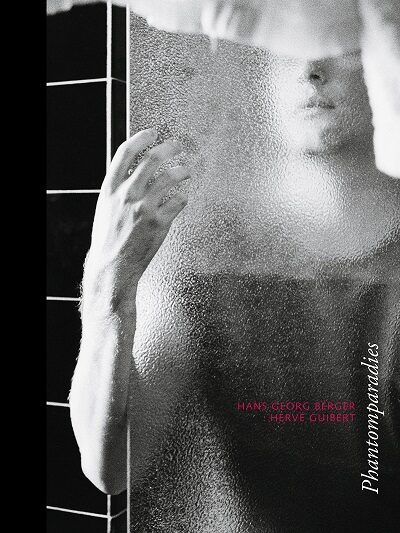

Hans Georg Berger: „Phantomparadies. Eine fotografische Liebe.” Fotografisches Porträt von Hervé Guibert. Salzgeber Verlag, 208 S. 58 Euro.

Diesen Beitrag teilen