Aids.Bewegung.Politik: Die Ausstellung HIV.stories im Schwulen Museum Berlin

Der Unterschied könnte kaum größer sein. Anfang der 1990er-Jahre wurde die Bevölkerung hierzulande auf so ziemlich allen denkbaren medialen Wegen auf den Gebrauch von Präservativen eingeschworen. So gellte etwa zur besten Sendezeit Hella von Sinnens legendärer Satz „Tina, wat kosten die Kondome?“ von 1989 durch die bundesdeutschen Wohnzimmer.

„Tina, wat kosten die Kondome?“

Zeitgleich mussten im katholisch-konservativ geprägten Nachbarland Polen Präventionsprojekte gegenüber staatlichen Stellen versichern, nicht in der Öffentlichkeit für Kondome zu werben. Und jenseits des Kanals waren britische HIV-Aktivisten bereits einen Schritt weiter: Sie empfahlen als erste überhaupt mit souveräner Selbstverständlichkeit in Kampagnen extra starke Kondome für den Analverkehr.

Mit welchen unterschiedlichen politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Menschen mit HIV/Aids und HIV-Aktivist_innen insbesondere im ersten Jahrzehnt der Aidskrise konfrontiert wurden, das versucht die Ausstellung „HIVstories. Living Politics“ im Berliner Schwulen Museum anhand einiger markanter Beispiele zu zeigen.

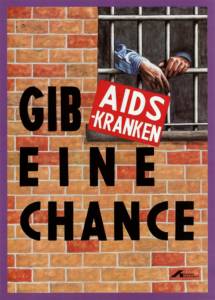

Der Fokus liegt dabei auf Regionen und Aspekten, die in der Erzählung vom erfolgreichen medizinischen und politischen Engagement gegen HIV oftmals vernachlässigt werden. Etwa die Situation von Menschen in Haft, insbesondere von Drogenabhängigen mit HIV und Hepatitis. Oder die erschwerten Bedingungen für die HIV-Selbsthilfe und den HIV-Aktivismus in Polen nach dem politischen Aufbruch 1989 und in der Türkei, wo Menschen mit HIV besonders rigider Ausgrenzung und Stigmatisierung ausgesetzt waren.

HIV.stories: Wie kann Aktivismus im Museum lebendig werden?

Die Ausstellung, die 2020 auch in Istanbul, Krakau und London zu sehen sein wird, ist der Abschluss des dreijährigen länderübergreifenden Forschungsprojekts „European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health“, kurz EUROPACH.

Das Team von Wissenschaftler_innen (unter anderem von der Goldsmith Universtiy London, der Freien Universität Berlin, der Universität Basel und der Jagiellonen-Universität Krakau) hat neben anderem untersucht, welchen Einfluss der Aktivismus auf Menschen mit HIV und auf die Politik hatte und inwieweit die Geschichte der Epidemie in den 1980er- und 1990er-Jahren in die Gegenwart hinein wirkt.

Die Ausstellung im Schwulen Museum bietet nun ausschnitthaft einen Einblick in die komplexen Recherchen und die Auswertung der dafür zusammengetragenen Dokumente. Was im ersten Rundblick gleich deutlich wird: Der HIV-Aktivismus ist – wie wohl die meisten politischen und sozialen Bewegungen – ein eher flüchtiges, weil weitgehend nicht gegenständliches Phänomen, das es Ausstellungsmacher_innen deshalb nicht gerade leicht macht.

Aufklärungsmaterialien mit Geschichte

Ein Großteil der gezeigten Objekte sind denn auch Flyer, Plakate und Aufklärungsbroschüren. So unscheinbar sie erscheinen mögen, manche haben ihre sehr eigene Geschichte mit besonderer Tragweite. Zum Beispiel die 1990 von der Deutschen Aidshilfe herausgegebene Broschüre „Positiv, was nun?“ für Menschen in Haft.

In Nordrhein-Westfalen durfte die Broschüre auf Anordnung des Justizministeriums nicht an Inhaftierte verteilt werden. Der Grund: die in der Infobroschüre aufgenommenen „allgemeinen Antrags- und Rechtsbehelfsbelehrungen“ zeigten „vollzugsfeindliche Tendenzen“ und seien daher geeignet, „die Anstaltsordnung zu gefährden“.

Informationen für Gefangene mit „vollzugsfeindlichen Tendenzen“?

Aktennotizen, Briefwechsel bis hin zu offiziellen Stellungnahmen dokumentieren in der Berliner Ausstellung den langwierigen politischen Streit um diese Handreichung, die nichts weiter wollte, als Menschen zu zeigen, wie sie sich vor einer Infektion schützen und ihre Rechte einfordern können.

Ganz andere Innenansichten aus dem Knast vermitteln Karikaturen, die zwischen 1985 und 1993 im „lichtblick“, Deutschlands einziger unzensierter Gefangenenzeitung, erschienen sind und die Gefahren einer HIV-Infektion wie auch das Misstrauen gegenüber Anstaltsärzt_innen zum Ausdruck bringen.

Tödliche Ausgrenzung von Inhaftierten und Drogengebraucher_innen

Ein anderes wichtiges Dokument ist die halbstündige Doku „Eigentlich habe ich noch ’ne Menge vor – Im Knast und positiv“ von 1989, in der wahrscheinlich erstmals HIV-positive Inhaftierte offen und unzensiert ihre Situation schildern konnten.

Welche Widerstände selbst Beschäftigte in den Justizvollzugsanstalten erlebten, zeigt ein als Nachruf getarnter Protestbrief auf den 32-jährig in Folge von Aids verstorbenen Häftling Werner B. Geschrieben hat ihn ein Drogenberater der JVA Fröndenburg: „Der Staatsanwaltschaft war es nicht möglich, auf den Gesundheitszustand von Werner Rücksicht zu nehmen“, heißt es darin.

Eine vorzeitige Entlassung aus der zweijährigen Haft wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz hätte ihm eine Behandlung an der Universitätsklinik ermöglicht und vermutlich das Leben gerettet. Doch die Bemühungen darum blieben erfolglos. Immerhin: Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen hat das Dokument aufbewahrt.

Auch in Polen sind viele Drogengebraucher_innen von der HIV-Epidemie betroffen. Der wirtschaftliche und politische Auf- und Umbruch nach 1989 verhieß einerseits die Hoffnung auf ein neues, anderes Gemeinschaftsgefühl, auf internationale Öffnung und mehr Selbstbestimmung.

Zugleich erfuhren die von HIV Betroffenen wie auch die neu gegründeten zivilen HIV-Organisationen aber unmittelbar eine Politik der Ausgrenzung. In kleineren Städten wie Kawęczyn oder Piastów protestierte die Bevölkerung gegen Hilfseinrichtungen für Drogengebraucher_innen und Menschen mit HIV, wie einige gezeigte Fotos dokumentieren.

Ausschnitte aus Interviews mit Zeitzeug_innen – allesamt entstanden im Rahmen von EUROPACH – ergänzen diesen und viele andere Aussstellungsteile.

HIV.stories zeigt mediale Hetzjagd und Hysterie

Auch die HIV-Prävention und der Umgang mit Menschen mit HIV und Aids waren höchst unterschiedlich.

Während man erwa in Großbritannien (ähnlich wie die Deutsche Aidshilfe) mit erotischen Motiven an die Selbstverantwortung der schwulen Community in Zeiten von HIV appelliert und zugleich das Recht auf gelebte Sexualität unterstreicht, wird in der Türkei 1985 der bisexuelle Künstler Murtaza Elgin von der Sittenpolizei verhaftet und in Quarantäne verbracht. Die untersuchende Klinik veröffentlicht nicht nur den Namen des Betroffenen, sondern sogar seine Krankenakte.

Im ersten Aidsfall in der Türkei wurden Name und Krankenakte des Betroffenen veröffentlicht

Eine Collage aus Zeitungsmeldungen vermittelt in der Ausstellung einen Eindruck von der Hysterie, die dieser erste offiziell bekannte Aidsfall in der Türkei auslöste. Es sollte noch einige Jahre dauern, bis es in diesem Klima überhaupt möglich wurde, eine nationale Organisation zu gründen, die sich der Unterstützung von Menschen mit HIV und für deren Rechte einsetzt.

Eine Erinnerung an das, was mit der HIV-Krise verloren gegangen ist

Auf zwei Exponate sei an dieser Stelle noch besonders hingewiesen. Zum einen, weil sie vordergründig so wenig mit Politik, Kampf und Aktivismus zu tun haben, sondern ganz individuell und persönlich auf die HIV-Krise reagieren. Zum andern, weil sie in ihrer materiellen Form im Rahmen dieser Ausstellung herausfallen.

Da ist zum einen der (auszugweise) Mittschnitt aus einer Tanzperformance, die die britische Choreografin Jean Renshaw 1994 am Theater Nürnberg realisierte – ein Tanzmarathon, an dem sich rund einhundert Tänzer_innen von über 30 Companien beteiligten, um ihren an Aids verstorbenen Kollegen Orlando Fornaris zu ehren.

24 Stunden dauerte dieses ungewöhnliche Memorial; ein in jeder Hinsicht einmaliger Weg, der eigenen Trauer und Wut, aber auch dem Respekt vor und der Liebe für den Verstorbenen Ausdruck zu verleihen.

Und dann ist da ein Gemälde von Guy Burch. Ein gutes Dutzend junger Männer, die ausgelassen, ekstatisch und mit nacktem Oberkörper feiern und tanze. „A New Year’s Eve at Heaven 1979“ hat der britische Maler diese Szene aus dem legendären Londoner schwulen Club betitelt.

Das Gemälde ist eine Erinnerung an das, was mit der HIV-Krise verloren gegangen ist, aber, wie Burch sagt, nicht vergessen werden soll: „Ich habe das Nachtclub-Bild gemalt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Queer-Erfahrung der Dekade vor Aids ausradiert wurde. Ich wollte ein wenig davon bewahren, wie es sich angefühlt hat, dort zu sein.“

Die Ausstellung „HIVstories. Living Politics“ ist noch bis zum 11. November 2019 im Schwulen Museum Berlin zu sehen.

Weiterführende Informationen zum Thema:

Link zum Forschungsprojekt EUROPACH

Weitere Beiträge zur Ausstellung „HIVstories. Living Politics“:

„Es ist an der Zeit, die bisherigen Erzählungen der HIV-Epidemie zu hinterfragen“

Tamás Bereczky: „Der HIV-Aktivismus wird mir zu professionell und geschlossen“

Diesen Beitrag teilen