„Die scheinbar kleinen Dinge machen einen Unterschied“

Das Peer-to-Peer-Projekt „Resilient Voices“ setzt sich auf vielfältige Weise dafür ein, die Isolation queerer Geflüchteter zu durchbrechen. Aktuell benötigt es dringend neue Fördergelder.

„So yes I am an angry black woman. Who wouldn’t be?… As a Woman you call me by many names, so remember this one. My kind, is called Patriachy’s Worst Nightmare!“[1]

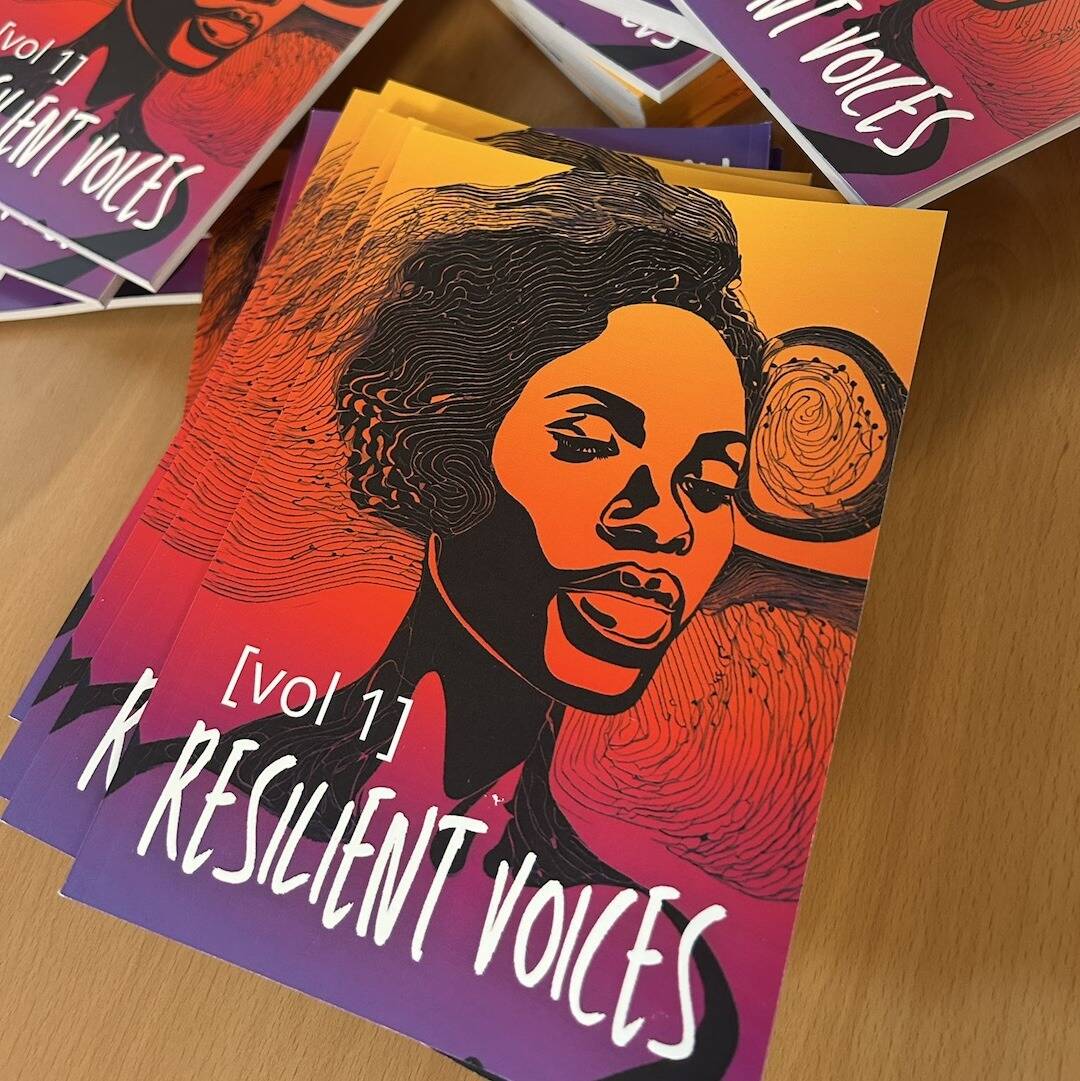

Ann ist Künstlerin und engagiert sich bei Resilient Voices (zu Deutsch etwa: widerstandsfähige Stimmen), einer queeren Arbeitsgruppe, die von International Women* Space (IW*S)[2] organisiert wird. Ihr Gedicht stammt aus einem Buch, das auf den Poetry Slams der Gruppe basiert, die in den letzten Monaten regelmäßig stattgefunden haben. „Jedes Gedicht ist eine Überlebensstrategie, ein politisches Statement und eine intime Darbietung“, heißt es auf der Website. Für Ann sind die Gedichte ein Weg, ihre eigene Geschichte sichtbar zu machen: „Gesellschaften mit patriarchaler und kolonialer Vergangenheit neigen dazu, bestimmte Geschichten auszulöschen. Dem wollen wir etwas entgegensetzen.“

Die Isolation der Lager durchbrechen

IW*S ist ein Verein von Frauen* mit Migrationsgeschichte, geflüchteten und asylsuchenden Frauen* in Berlin, die unterschiedliche Formen von Diskriminierung erlebt haben. Sie verstehen sich als geschlechterinklusiv und richten sich an cis und trans Frauen* sowie Geschlechtsidentitäten jenseits der binären Geschlechterordnung.

AnnQueere Geflüchtete sind besonders stark von Diskriminierung betroffen.

Ann erzählt, wie die Gruppe Resilient Voices entstanden ist: „Mit unserer Initiative Break Isolation haben wir Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen in Brandenburg besucht, um die Isolation der Lager zu durchbrechen. 2022 haben wir Resilient Voices gegründet, um auch queere Geflüchtete einzubeziehen, die besonders stark von Diskriminierung betroffen sind.“ Ihr Ziel war, dass mindestens eine queere Frau* von Resilient Voices bei den Lagerbesuchen dabei ist.

In Brandenburg werden LSBTIQ*-Asylsuchende in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt für besonders schutzbedürftige Personen untergebracht. Nach Angaben des brandenburgischen Innenministeriums haben sie dort die Möglichkeit, in separaten Bereichen zu wohnen, um mehr Privatsphäre und Schutz zu erhalten.

AnnViele Frauen und queere Personen fühlen sich gezwungen, sich zurückzuziehen oder ihre sexuelle Orientierung zu verbergen.

Für Ann ist das kein ausreichender Schutz vor Queerfeindlichkeit: „Wahrscheinlich ist damit ein bestimmtes Haus gemeint, in dem überwiegend Familien und besonders vulnerable Asylsuchende untergebracht sind. Es gibt aber keine wirklich getrennten Unterkünfte, in denen queere Menschen für sich sind“, kritisiert sie.

Queere Asylsuchende würden möglicherweise nicht von Anfang an darüber informiert, dass man seine Sexualität offenlegen müsse, um in dieses Haus aufgenommen zu werden. „Viele Frauen und queere Personen fühlen sich gezwungen, sich zurückzuziehen oder ihre sexuelle Orientierung zu verbergen“, erklärt Ann. Die Folge sei oft eine erneute Traumatisierung, um die sich in den Unterkünften kaum jemand kümmere. Außerdem könne man nicht darauf vertrauen, dass das Personal in den Unterkünften ausreichend sensibilisiert ist, sagt Ann. „Selbst wenn jemand selbst queer ist: Es gibt hier oft eine ganz bestimmte, europäisch geprägte Vorstellung davon, was queer bedeutet. Als afrikanische Queer passe ich nicht in diese Schubladen.“

Wie beweisen, dass man queer ist?

Ann kommt aus Kenia. Das Land gilt zwar nicht als sicheres Herkunftsland, aber nur sehr wenige Menschen von dort erhalten Asyl in Deutschland. Die Lage für LSBTIQ* in Kenia ist schlecht, homosexuelle Handlungen stehen unter hohen Strafen und trans Personen haben keine Möglichkeit, ihr Geschlecht rechtlich anerkennen zu lassen. Ann erzählt, dass ihr im Asylverfahren persönliche und intime Fragen zu Begegnungen und ihrer Sexualität gestellt wurden, um nachzuweisen, dass sie queer ist. „Wie soll ich das beweisen?“, fragt sie. Diese schwierige Nachweispflicht stellt eine hohe Hürde für queere Asylsuchende dar, und es besteht die Gefahr, dass abgelehnte Personen abgeschoben werden und einen Großteil ihrer Identität künftig verstecken müssen.

AnnEs gibt hier oft eine ganz bestimmte, europäisch geprägte Vorstellung davon, was queer bedeutet. Als afrikanische Queer passe ich nicht in diese Schubladen.

„Ich weiß, dass viele Leute der Meinung sind, dass wir in Deutschland ein gerechtes Asylsystem haben, wo Menschen mit dem Nötigsten versorgt werden. Doch selbst wenn es Strukturen gibt, die bei der Integration helfen sollen: Die Menschen, die in diesem System arbeiten und Entscheidungen treffen, haben ihre eigenen Vorstellungen, Fehlannahmen und Vorurteile“, sagt Ann. Auch im Lager gebe es Klassenunterschiede, Rassismus, Homofeindlichkeit – die „guten“ und die „schlechten“ Flüchtlinge. So könne es passieren, dass bestimmte Informationen nicht alle gleichermaßen bekämen.

Peer-to-Peer-Ansatz

Die Projekte Break Isolation und Resilient Voices verfolgen deshalb einen Peer-to-Peer-Ansatz: „Es geht darum, mit unserer eigenen Stimme zu sprechen”, sagt Ann. Ihr Anliegen ist es, dass Menschen mit ihren Erfahrungen nicht allein bleiben. Gruppenmitglieder sind geflüchtete Frauen, die den Asylprozess bereits durchlaufen haben oder sich gerade mittendrin befinden. „Das sind Frauen, die Ähnliches erlebt und Wege gefunden haben, damit umzugehen“, sagt Ann.

Dieses Wissen und diese Ressourcen möchte die Gruppe weitergeben. Gemeinsam versuchen sie herauszufinden, welche Bedürfnisse die Frauen* haben – und ob die Gruppe sie erfüllen kann. Über ihre Netzwerke organisieren sie zum Beispiel Rechtsberatung oder sammeln warme Kleidung für den Winter. „Es sind in der Regel die kleinen, scheinbar unbedeutenden Dinge, die einen Unterschied machen und dazu beitragen, die Isolation in diesen Lagern zu durchbrechen”, sagt Ann. Diese Isolation entsteht nicht nur durch die abgelegene Lage vieler Unterkünfte, sondern auch durch Sprachbarrieren und andere Hindernisse.

Nicht immer wollen Geflüchtete mit ihnen sprechen. „Im Moment sind viele Menschen misstrauisch. Gerade queere Geflüchtete könnten Angst haben, sich zu outen“, so Ann. Daher verteilen sie Visitenkarten mit einer Info-Hotline, damit queere Geflüchtete sie vertraulich erreichen können. Eine Begleitung durch Journalist*innen oder Aktivist*innen sieht sie kritisch: „Wir schätzen zwar die Unterstützung von Verbündeten, aber für die Menschen im Asylsystem ist es besonders wichtig, sich mit anderen auszutauschen, die selbst diese Erfahrungen gemacht haben und wissen, wie es ist, mit Unterdrückung konfrontiert zu sein“, sagt Ann.

Fehlende Fördermittel

Aktuell beschäftigt sich die Gruppe damit, wie sie ihre Ehrenamtlichen nachhaltig einbinden kann, ohne dass diese sich überlasten oder ausbrennen. In letzter Zeit fanden nur wenige Besuche in den Erstaufnahmeeinrichtungen statt – zum einen, weil die Belastung für die Ehrenamtlichen zu hoch wurde, zum anderen aus finanziellen Gründen: Seit Juli gibt es keine Fördermittel mehr für IW*S. Resilient Voices wurde in der Vergangenheit etwa vom LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt und ILGA Europe gefördert. „Wir sind ständig dabei, weitere Mittel zu beantragen. Am dringendsten brauchen wir momentan Geld, um unsere Büroräume zu sichern“, erzählt Ann.

AnnWir versuchen, die Lücken zu füllen, die das staatliche System hinterlässt.

Zurzeit engagieren sich weniger als zehn Frauen ehrenamtlich bei International Women* Space. „Früher konnten wir hier Frauen* beschäftigen, die sich noch im Asylverfahren befinden. Selbst wenn es sich nur um einen Minijob handelte, entzog sie das dem System und gab ihnen Kontrolle über ihre Finanzen“, so Ann. Das würden sie gern fortführen. Staatliche Förderungen versuchen sie zu vermeiden, weil diese mit mehr Beschränkungen verbunden seien. „Wir versuchen, die Lücken zu füllen, die das staatliche System hinterlässt“, sagt Ann.

Unzureichende Gesundheitsversorgung

Offizielle Zahlen dazu, wie viele Menschen mit HIV in den Erstaufnahmeeinrichtungen leben, gibt es nicht. Ann selbst wurde erst einmal von einer betroffenen Person auf Medikamente angesprochen. „In dem Fall habe ich die Person an eine passende Anlaufstelle verwiesen“, so Ann.

AnnWir haben wirklich ein Problem mit der medizinischen Versorgung, weil es viele Mikroaggressionen gibt, es gibt medizinisches Gaslighting und Fehldiagnosen.

Insgesamt bewertet Ann die Gesundheitsversorgung in den Einrichtungen als unzureichend. „Wir haben wirklich ein Problem mit der medizinischen Versorgung, weil es viele Mikroaggressionen gibt, es gibt medizinisches Gaslighting und Fehldiagnosen. Ich selbst war eine Zeitlang nicht beim Gynäkologen, weil ich das Gefühl habe, dass mir nicht geglaubt wird“, sagt Ann.

Sie berichtet davon, dass viele Menschen darauf warteten, bis sie ihre Gesundheitskarte hätten und in eine normale Praxis gehen könnten. „In den Erstaufnahmeeinrichtungen hören wir, dass Menschen den Sicherheitsleuten ihre Beschwerden mitteilen müssen und diese dann entschieden, ob es notwendig ist, einen Arzt zu sehen.“ Viele Menschen zögerten daher eine Behandlung hinaus. „Es ist einfacher, in Solidaritätskliniken zu gehen, zum Beispiel in Berlin“, findet Ann.

Zurück zu alten Forderungen

Die jüngsten Verschärfungen im Asylrecht haben nach Einschätzung der Gruppe zu erheblichen psychischen Belastungen bei vielen Asylsuchenden und Geduldeten geführt. Besonders belastend sei die ständige Angst vor Abschiebung. „Im Moment leben alle im Krisenmodus – von Moment zu Moment, ohne zu wissen, was als Nächstes passiert“, sagt Ann. Die Unsicherheit sei groß, gerade mit der neuen Regierung. „Sie wollen uns nicht, und das wissen wir“, so Ann. Eine weitere Hürde sei die neue Bezahlkarte. „Wir möchten Strukturen schaffen, die Frauen* darin bestärken, ihre finanziellen Entscheidungen selbst zu treffen. Doch das aktuelle System mit der Bezahlkarte schränkt diese Selbstbestimmung massiv ein.“

AnnIm Moment leben alle im Krisenmodus – von Moment zu Moment, ohne zu wissen, was als Nächstes passiert.

Ann blickt zurück: „Als International Women* Space 2012 gegründet wurde, waren unsere Forderungen: Nein zu Lagern, nein zur Residenzpflicht, nein zu Gutscheinen statt Bargeld. Jetzt kehren all diese Maßnahmen unter neuen Namen zurück.“

Infohotline: +491632951935

[1] Auf Deutsch etwa: „Ja, ich bin eine wütende Schwarze Frau. Wer wäre das nicht? … Weil ich eine Frau bin, habt ihr viele Namen für mich, also merkt euch diesen: Ich und meinesgleichen werden Der schlimmste Albtraum des Patriarchats genannt!“

[2]Das Women* steht für Geschlechterinklusivität. IW*S richtet sich an cis Frauen, trans Frauen und Geschlechtsidentitäten jenseits der binären Geschlechterordnung

Diesen Beitrag teilen